El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 facilitó un nuevo impulso para los derechos de las mujeres con la aprobación del divorcio, la despenalización del adulterio femenino y la normalización de su acceso a la función pública

La llegada de la República en abril de 1931 abrió paso en España a una nueva Constitución que, tras largas y difíciles negociaciones, permitió que las mujeres alcanzaran su condición de ciudadanas con plenos derechos y su reconocimiento como sujetos políticos con capacidad de decisión sobre sus propias vidas. A pesar de ello, el camino hacia su emancipación definitiva estuvo lleno de obstáculos y resistencias. En 1933 se celebraron las primeras elecciones en las cuales las mujeres españolas pudieron ejercer su derecho al voto, pero el triunfo de los partidos republicanos conservadores frenó los aires de cambio, dificultando el desarrollo de los avances legislativos pactados y fortaleciendo el discurso más involucionista y heteropatriarcal.

Entre los escasos espacios disponibles para que las mujeres participaran en la esfera pública, la literatura y la prensa fueron los más accesibles. En el caso de Cantabria, tanto la periodista Matilde Zapata, la pedagoga y política socialista Matilde de la Torre, o Ana María Cagijal, escritora, poeta y novelista, destacaron a través de sus artículos, textos y conferencias, como propagandistas del nuevo rol de la mujer y sus derechos en una sociedad que, hasta aquel momento, había relegado su presencia a la esfera privada, reduciendo su visibilidad pública a los actos benéficos, las veladas artísticas o a las festividades populares.

La prensa regional fue también el campo de contienda entre los argumentos esgrimidos por las mujeres conservadoras y las partidarias de la República. Los debates y polémicas más encendidas tuvieron lugar en las páginas de La Voz de Cantabria. Allí, en 1930, la marquesa de Casa Henestrosa y Matilde de la Torre polemizaron sobre la participación de las mujeres en política. Otra sonora controversia fue la mantenida entre Ana María Cagigal y María Teresa de Huidobro, que defendía la necesidad de que las mujeres cántabras permanecieran en la esfera del hogar al cuidado de sus esposos y familiares.

Desde el lado conservador, una de las voces con mayor presencia en la prensa fue la de la escritora Concha Espina; inicialmente favorable a la llegada de la Republica y pionera en la defensa del divorcio, y más tarde a favor de los argumentos más refractarios a los cambios sociales. Otra firme opositora de los avances de los derechos femeninos fue María Luisa Gómez, marquesa de Pelayo, quien pidió públicamente el regreso del rey al poder y la recuperación de los valores tradicionales de la familia, la religión y la monarquía.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 facilitó un nuevo impulso para los derechos de las mujeres con la aprobación del divorcio, la despenalización del adulterio femenino y la normalización de su acceso a la función pública.

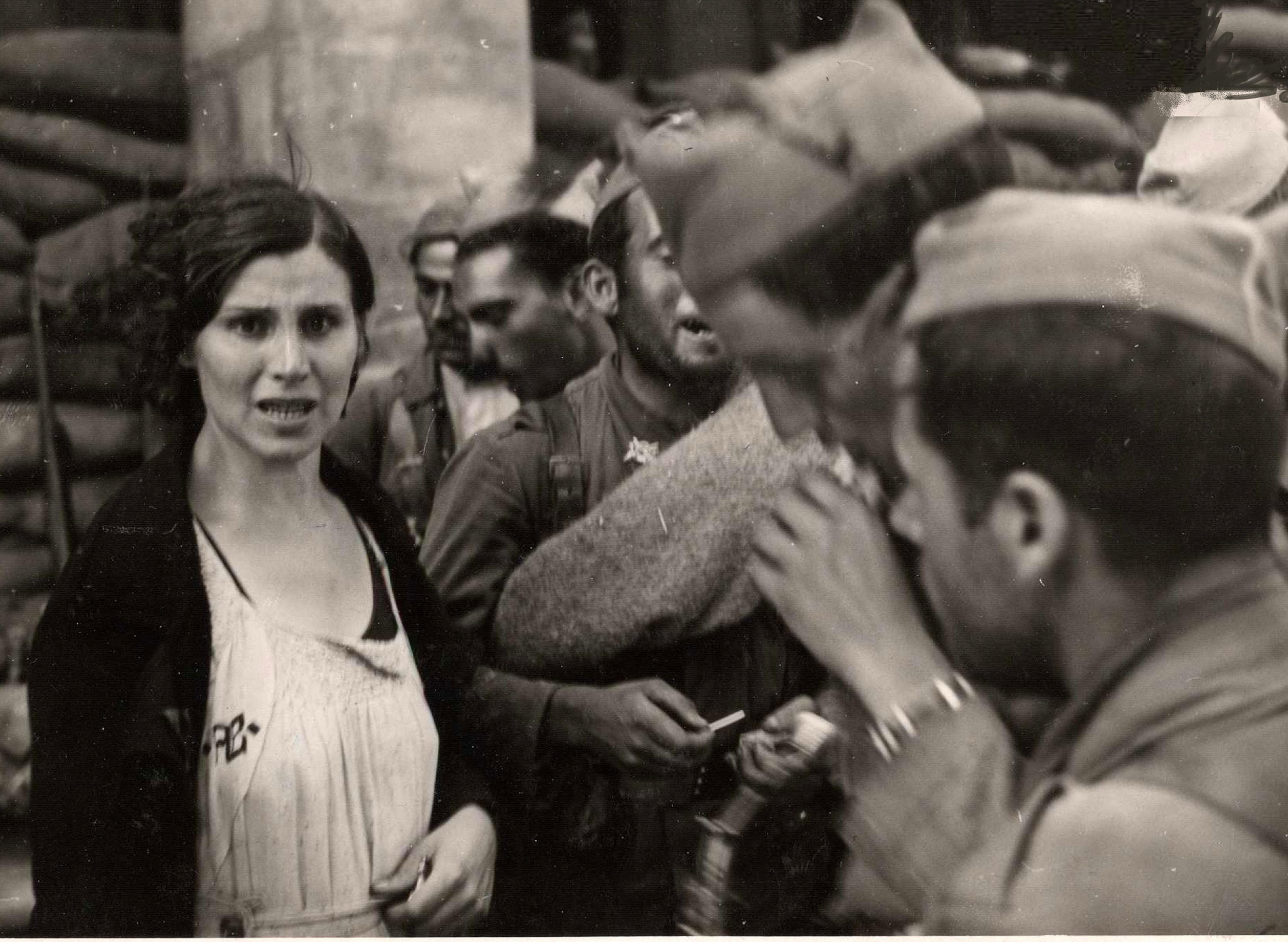

El inicio de la Guerra Civil, y la incorporación de los milicianos al frente, generó una movilización masiva de las mujeres en la retaguardia, incrementando su presencia en la esfera pública en defensa de la democracia y la legalidad republicana.

Durante todo el tiempo en que la provincia permaneció sitiada por los sublevados, las mujeres cántabras contribuyeron a mantener en pie el sistema productivo y los servicios básicos. En la retaguardia, se organizaron en los Hogares Femeninos Antifascistas para llevar a cabo labores de carácter asistencial. Inicialmente, entre sus tareas estuvo la confección de ropa de abrigo para las milicias; más adelante se encargaron de atender a los refugiados que iban llegando desde las zonas ocupadas por los franquistas, contribuyendo también a la elaboración de los sacos terreros para las fortificaciones y refugios antiaéreos, la búsqueda de ropa, colchones y zapatos, la creación de lavaderos colectivos o la organización de roperos infantiles y comedores escolares.

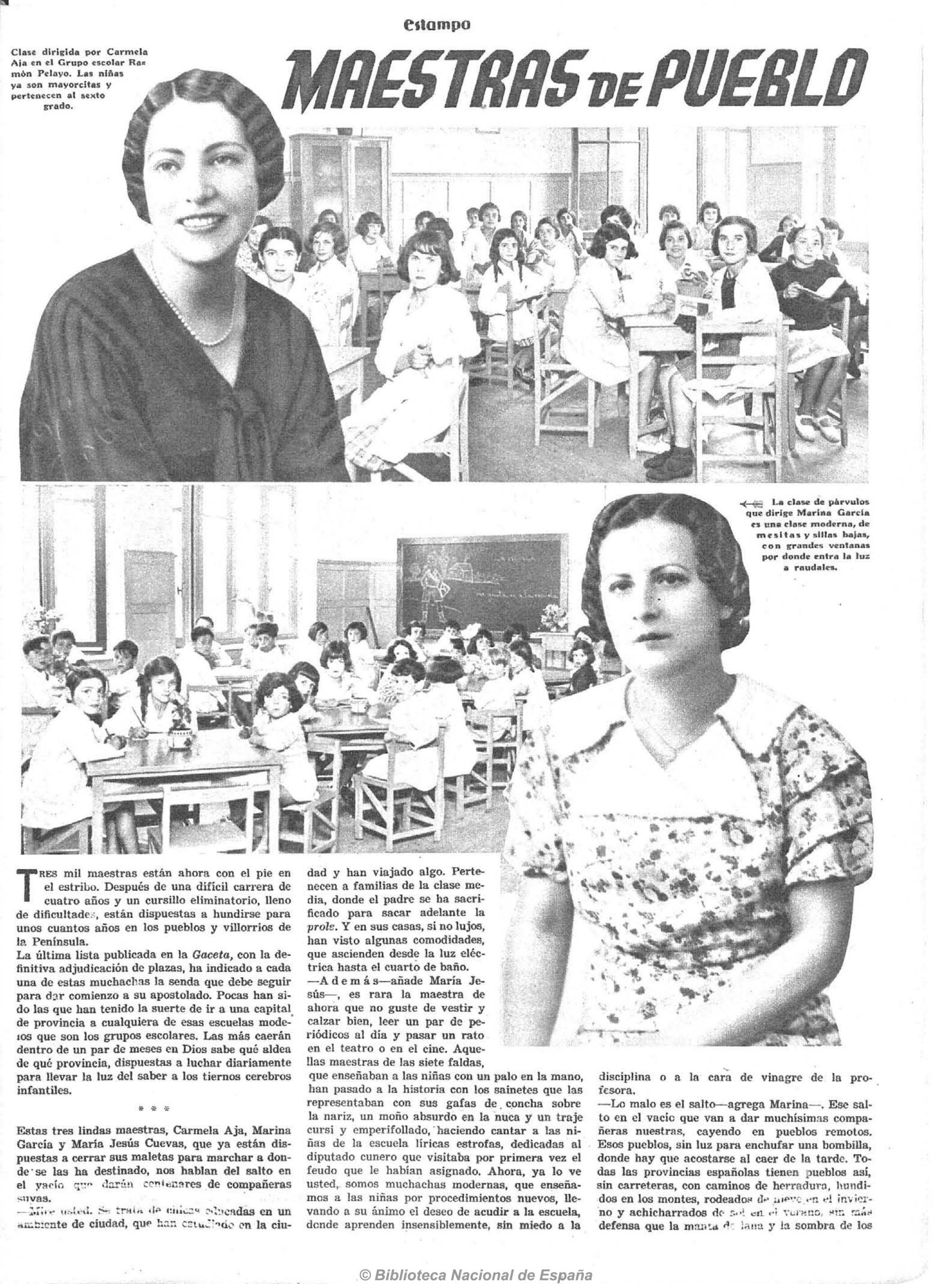

En paralelo, las mujeres cántabras ocuparon muchos de los puestos de trabajo vacantes, participando en la producción agrícola, ganadera e industrial, el aprovisionamiento de las familias, las tareas de la enseñanza, el mantenimiento de los espectáculos abiertos…; en resumen, de todo aquello que permitió mantener una vida social razonablemente normalizada en la retaguardia de la provincia.

Las cántabras no participaron directamente en los combates en el frente de guerra. Sus tareas y funciones dentro de los batallones fueron de carácter auxiliar como enfermeras, cocineras, lavanderas, administrativas, correos, enlaces, información política, municionadoras, captación de donativos, labores de intendencia, abastecimiento y servicios auxiliares a las tropas.

Su presencia fue también muy activa en los diversos hospitales de sangre creados por el Socorro Rojo Internacional en Santander, Torrelavega, Ontaneda, Ampuero, Liérganes o La Hermida; ocupándose de la atención al servicio de ambulancias, la retirada de heridos o trabajos de enfermería, así como en la gestión de los denominados Hogares Femeninos Antifascistas, de inspiración comunista, que dieron cobijo y apoyo a los niños huérfanos de los combatientes.

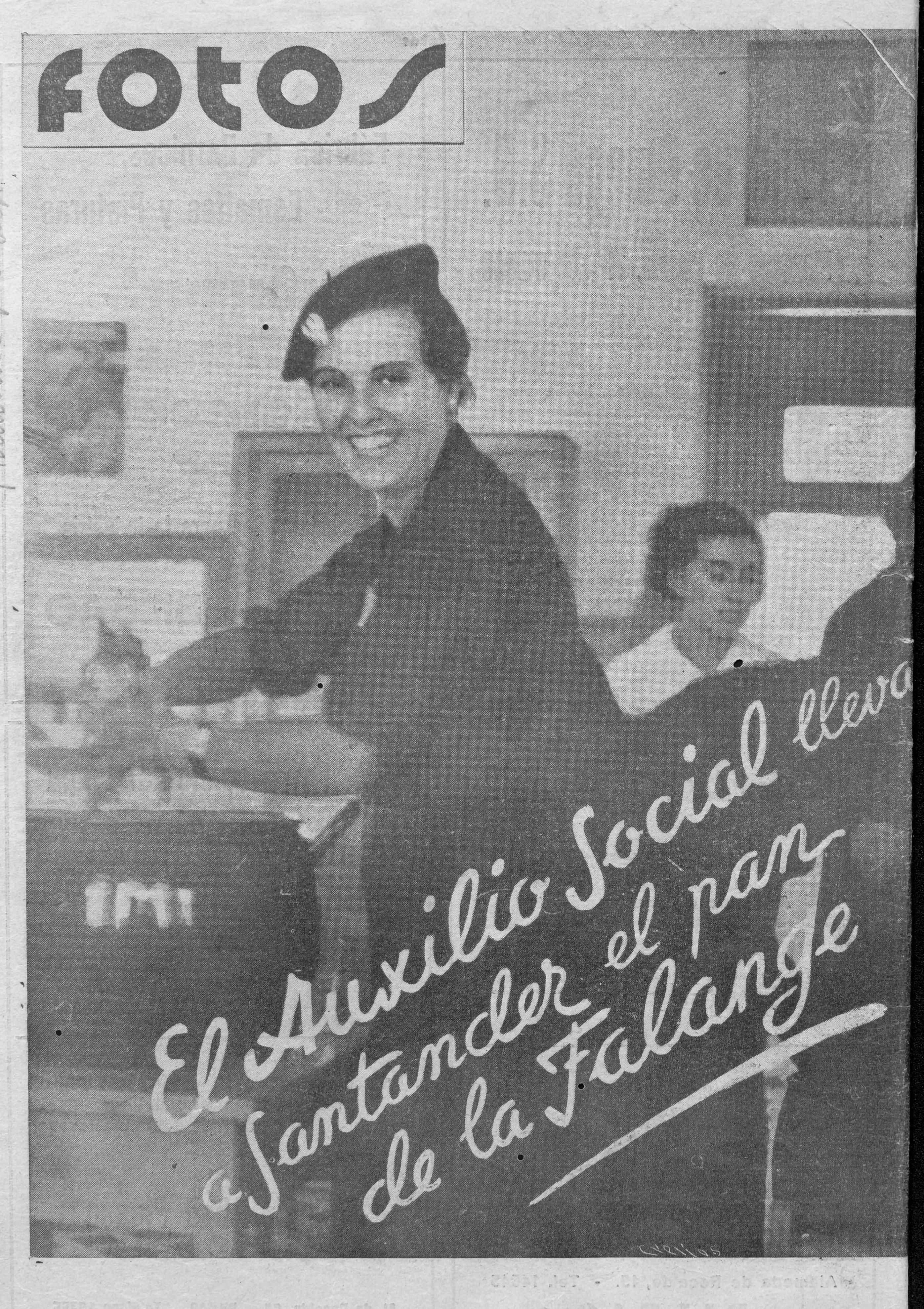

En el campo de los sublevados las mujeres jugaron un rol muy distinto. Durante el periodo de la clandestinidad forzosa, las jóvenes falangistas llevaron a cabo labores de enlace y socorro de los camaradas escondidos, y también tareas de espionaje e información para los diferentes grupos de quintacolumnistas que operaron en toda la provincia. En los territorios que fueron ocupando los sublevados se empezó a defender un modelo de mujer más sumisa; una madre de familia que, recluida en el ámbito doméstico, acataba los principios establecidos por la Sección Femenina y los preceptos del nacional-catolicismo, asumiendo un papel secundario en la “Nueva España”.

Tras el rápido colapso de la República en Cantabria, y mientras el nuevo aparato administrativo se afanó por destruir y derogar todas las conquistas sociales que la mujer había alcanzado durante la República, la Sección Femenina implantó los principios falangistas, merced a un poder disciplinario que trató de recuperar los valores de una sociedad patriarcal bajo los viejos/nuevos principios del nacional-catolicismo. Los matrimonios civiles y los divorcios consumados fueron abolidos por el nuevo régimen, que solamente reconoció las ceremonias llevadas a cabo bajo el rito católico.

Un buen número de mujeres terminaron encarceladas, en virtud de su parentesco con algún dirigente o militante masculino destacado de las organizaciones republicanas. La cárcel, la represión, el exilio y, en muchas ocasiones, el pelotón de fusilamiento, fueron el destino final de muchas de aquellas que se significaron por su activismo y defensa de la Republica.

Entre 1937 y 1951, más de 70 cántabras fueron fusiladas o 'paseadas', y otras tantas murieron de enfermedades y privaciones en las celdas de las prisiones habilitadas para ellas en las Salesas, las Oblatas o el Grupo Escolar Ramón Pelayo.

Para el nuevo régimen de Franco, defensor de las corrientes de la psiquiatría alentadas desde la Alemania nazi, las mujeres y su psique tenían muchos puntos en común con niños y animales; por eso su militancia política y sindical no podía ser más que el resultado de una profunda alteración de su personalidad natural -producto de una mente enferma-, y los delitos cometidos bajo el influjo ideológico al que fueron sometidas sus débiles mentes, debían ser abordados desde una perspectiva psiquiátrica sanitaria o desde un punto de vista de presas comunes. Por eso, oficialmente, las cántabras nunca fueron reconocidas como presas políticas por el franquismo.

Fuente → eldiario.es

No hay comentarios

Publicar un comentario