«¿Puede una guerra traer al mundo más justicia, más libertad, más bienestar? ¿Tenemos experiencia al respecto o no? ¿Acaso cada generación ha de vivirla? ¿Cuántas veces tenemos que pasar por ello?», se pregunta la autora de estos textos escogidos

Simone Weil. Filósofa nacida en París en 1909, mística y activista social. Una de las figuras más influyentes del pensamiento francés del siglo XX. Murió en Ashford (Inglaterra) en 1943 a los 34 años.

AvanceCon un pasado de activismo en favor de la paz y la justicia social, Simon Weil aterrizó en agosto del 36 en la Guerra Civil. ¿Sus razones? No soportaba la retaguardia y para ella, esperar noticias en París sin hacer nada, era retaguardia. Se fue a la lucha y allí llegó, vio y contó. Lo que contó lo reúne ahora la editorial Página Indómita en una obra que compila textos escogidos sobre la guerra de España, desde el diario de aquellos días hasta la famosa carta que dirigió al escritor Georges Bernanos, pasando por algunos textos menos conocidos, que quizá por este motivo resulten los más interesantes. En ellos, Weil superpone su mentalidad analítica, su imaginación y la precisión de su lenguaje a los desastres que acaban de pasar por el filtro de sus ojos para dejar reflexiones afinadas. Por ejemplo; se habla de la guerra y la paz y no es esa la dicotomía radical. Ella plantea prestigio y paz. Ante esa disyuntiva, desde el plano más personal al internacional, ¿quién se interesa por la paz cuando está en juego el prestigio? Por eso la guerra siempre vuelve, por eso parece imposible desterrarla por completo, como si una ley inexorable dictara que a cada generación le corresponde su guerra (o sus guerras).

Algo así cree que le ha ocurrido a Léon Blum. Manifiesta su simpatía por el presidente del Consejo (del Gobierno) responsable del Frente Popular, pero no le perdona que las llamadas a la ayuda mutua se hayan congelado en la boca: «El día que Léon Blum decidió no intervenir en España asumió una gran responsabilidad. Entonces decidió llegar, si fuera necesario, hasta el extremo de abandonar a nuestros camaradas allí al exterminio masivo. Todos los que lo apoyamos compartimos esta responsabilidad». Es verdad que en sus juicios, Simone Weil era implacable, pero lo era empezando por ella misma. Sabía que se la jugaba con sus críticas, pero esto lejos de amedrentarla, le daba impulso. Uno de sus textos comienza con estas líneas: «Sé que voy a disgustar y escandalizar a muchos buenos camaradas. Pero cuando se reivindica la libertad, se debe tener el coraje de decir lo que se piensa, incluso si ello causa desagrado».

Ella, que había ido a luchar a una guerra «entre campesinos hambrientos contra los terratenientes y contra un clero cómplice de estos» encontró una guerra sin más, como todas, inundada de violencia gratuita, ajusticiamientos y siniestra complicidad, una dura experiencia para su conciencia puesta a prueba día sí y día también. «Uno parte hacia España como voluntario, con la idea de sacrificio, y se encuentra en una guerra que se parece a una guerra de mercenarios, con mucha más crueldad y menos respeto hacia el enemigo», escribe. Su fracaso no es su fracaso sino el de todos y todas, el de la propia guerra, pero es igual porque Simone Weil, siempre está dispuesta a echarse sobre sus espaldas el peso de los males del mundo. ¿Qué cabe hacer entonces? Escribe Simone Weil: «A lo sumo, podemos expresar algunas impresiones, sacar en claro algunas enseñanzas». Son las que escribió en estos textos escogidos sobre La guerra de España, ese es el título de este recopilatorio.

Artículo

En julio de 1936 Simone Weil se encontraba en París. Desde allí seguía las informaciones que llegaban desde la guerra de España con un malestar creciente… hasta que se decidió. «No me gusta la guerra, pero lo que siempre me ha horrorizado más de ella es la situación de quienes se hallan en la retaguardia». Así se dirigía por carta la filósofa Simone Weil al escritor George Bernanos y así le explicaba (y quizá se explicaba a sí misma) las razones que la llevaron al frente: quedarse en París era retaguardia, cobardía y pasividad, todo lo que detestaba aquella mujer que en agosto del 36 cruzó la frontera y se unió a la Columna Durruti en el Frente de Aragón.

Gracias a una serie de textos recopilados ahora por la editorial Página Indómita es posible tener una impresión de primera mano de lo que allí vio y vivió. Quizá el diario es el que mejor refleje este nivel inmediato. Le siguen artículos y otros textos escritos poco después, donde Weil lanza sus reflexiones siempre críticas y siempre pertinentes sobre la guerra y la violencia, sobre la responsabilidad, sobre el compromiso inquebrantable con la humanidad, sobre la justicia y la esperanza…

Del deseo a la realidad: 10 días de agosto

Decidida a participar en la historia, siguiendo su ideal de justicia y su querencia por los desheredados aterriza, Simone Weil en Barcelona con sus esperanzas intactas. «Se necesita cierto tiempo para darse cuenta de que se trata de la Revolución, y de que se está viviendo aquí uno de esos períodos históricos sobre los que se lee en los libros, y que nos han hecho soñar desde la infancia: 1792, 1871, 1917. Esperemos que tenga efectos más felices».

En las primeras líneas de su diario anota conversaciones con los campesinos, toma nota de algunas órdenes, de las tensiones, se autoexamina… «No me he emocionado en absoluto» o «[el alemán] está asustado. Yo, no». Si no se conoce a Simone Weil, los comentarios pueden aparecer banales, incluso frívolos, de esa frivolidad que ella misma criticará en uno de los textos del libro. Enseguida aparece: es el martes 18 y pronto la encontramos haciendo lo que nadie hace en guerra («me tumbo boca arriba, miro las hojas, el cielo azul. Qué día tan hermoso»); escribiendo, pensando lo impensable y lo impronunciable: «Si me atrapan, me matarán… pero lo tengo merecido. Los nuestros han derramado ya mucha sangre. Soy moralmente cómplice». Diez días han sido suficientes. ¡Diez! En diez días ha girado la rueda que va del deseo a la realidad. En diez días, ella, la más rápida, la que tras un breve paso por Alemania advirtió de lo que se podía venir encima de tomar el partido de Hitler el poder, comprueba en España, en plena Guerra Civil, en una contienda, que a nadie le interesan las ideas, ni la justicia, ni un nuevo orden… A nadie le preocupa la sangre derramada injustamente, ni reducir o evitar el sufrimiento evitable. Todo lo que a ella le interesa y le mueve es nada en el frente. ¿Qué pinta allí una mujer con esas intenciones y con esa ambición? Poder contarlo. A finales de septiembre, tras un accidente que le produjo quemaduras severas en un pie, se marcha a regañadientes y empieza a reflexionar y a escribir sobre lo que ha visto.

¿Ni una generación sin su guerra?

En el texto titulado Hay que engrasar las botas, de octubre de 1936, Weil sustituye la dicotomía habitual, guerra y paz, por una subyacente: prestigio y paz. Es un matiz demoledor porque explica muchas cosas… y decisiones. Llevado al terreno personal, si hubiera que elegir entre uno y otra, ¿qué elegiríamos? Pues igual en lo social, lo nacional y lo internacional. Y es que «ya reivindiquemos la patria la democracia o la revolución lo cierto es que la política de prestigio es la guerra». Por eso siempre vuelve, y por eso siempre está ahí y también por eso es pertinente la serie de preguntas que en 1938 se hacía y lanzaba Simone Weil: «¿Puede una guerra traer al mundo más justicia, más libertad, más bienestar? ¿Tenemos experiencia al respecto o no? ¿Acaso cada generación ha de vivirla? ¿Cuántas veces tenemos que pasar por ello?».

Nuevamente Weil se adelanta a las posibles críticas: «El fascismo, se dice, es la guerra». Ella plantea retroceder, pero no ante el fascismo sino ante la propia guerra y por responsabilidad, un término al que vuelve en diversos textos: «No es un asunto de coraje o cobardía, sino que más bien se trata de sopesar las propias responsabilidades, de no hacerse responsable de un desastre al que nada se puede comparar».

El arte de granjearse enemigos

Normalmente se los hacía sin querer. Solo porque era tan exigente con los demás como consigo misma. Pedir firmas, dinero para las causas que consideraba justas (el pacifismo, las asociaciones obreras…), aparte de sus ideas siempre sorprendentes que, a menudo eran tachadas de descabelladas, hacían de Simone Weil alguien molesto, un verdadero tábano al estilo socrático. Otras veces, sin embargo, sabe que va a molestar y lejos de detenerse toma carrerilla. En el texto titulado Reflexiones que disgustarán avisa: «Sé que voy a disgustar y escandalizar a muchos buenos camaradas. Pero cuando se reivindica la libertad, se debe tener el coraje de decir lo que se piensa, incluso si ello causa desagrado». Lo escribe a finales del año 36. Ha pasado por España y simplemente cuenta lo que ha visto y vivido. Recuerda la experiencia rusa: «Lenin había exigido públicamente un estado donde no hubiera Ejército, ni policía ni burocracia separados de la población. Pero una vez en el poder […]». Y hace su particular traslación: «Aquí odiamos la coacción militar, la coacción policial, la coacción en el trabajo, las mentiras difundidas por la prensa, por la radio, por todos los medios de difusión. Odiamos la diferenciación social, la arbitrariedad, la crueldad. Pues bien, allí hay coacción militar […]. Hay coacción en el trabajo […]. En cuanto a la coacción policial […]». Y va dando ejemplos de ello.

De las palabras a los hechos

Si en el texto anterior, Weil criticaba el choque entre la realidad y el deseo, en La política de neutralidad y la ayuda mutua y en No intervención generalizada denuncia la distancia que va de las palabras a los hechos. La personaliza en Léon Blum, presidente del Consejos de Ministros de la República Francesa en aquella época. Weil recuerda el discurso de la ayuda mutua, «la consigna que el Frente Popular ha hecho resonar en nuestros oídos hasta la obsesión». ¿Dónde está la ayuda mutua? Se ha transformado en neutralidad. No es magia es que «no fue una nación la que atacó a otra nación. Una casta militar atacó a un gran pueblo […]». Simone Weil está enfadada porque el viraje corrobora sus teorías: no es la paz ni la justicia lo que interesa en la guerra, sino la estrategia y el prestigio. Ante estos, cualquier cosa parece estar permitida: las contradicciones y raseros dobles, por descontado. Weil ataca de forma casi caricaturesca: «En otras palabras, no haremos la guerra para impedir que los obreros y campesinos españoles sean exterminados por una banda de salvajes más o menos condecorados. Pero, si fuera necesario, iríamos a la guerra por Alsacia y Lorena, por Marruecos, por Rusia, por Checoslovaquia, y si algún Tardieu hubiera firmado una alianza con Honolulú, iríamos a la guerra por Honolulú».

Su reflexión, personalizada en la figura de Blum, se adentra en el terreno de la responsabilidad personal. «Lo que ha puesto freno a su solidaridad es un sentimiento ligado a la posesión de poder: el sentimiento de responsabilidad de un hombre que tiene en sus manos la suerte de un pueblo y que se ve a punto de lanzarlo a una guerra. Pero si en lugar de los obreros y campesinos españoles si estuviera en juego Checoslovaquia, ¿albergaría el mismo sentido de la responsabilidad? ¿O cierta mentalidad jurídica le haría creer que en tal caso toda la responsabilidad recae en un trozo de papel? Esta pregunta es para cada uno de nosotros una cuestión de vida o muerte». Simone Weil, que confiesa su simpatía por Blum, es implacable con su decisión: «El día que Léon Blum decidió no intervenir en España asumió una gran responsabilidad. Entonces decidió llegar, si fuera necesario, hasta el extremo de abandonar a nuestros camaradas allí al exterminio masivo. Todos los que lo apoyamos compartimos esta responsabilidad». Es verdad que en sus juicios, Simone Weil era implacable, pero lo era empezando por ella misma.

Una guerra de mercenarios

Cierran la obra de Página indómita los textos El hombre de partido ante la guerra de España y la mencionada Carta a George Bernanos. Esta última tiene carácter compilatorio. En ella Weil hace recuento de su viaje y su experiencia, explica algunos sucesos de gran impacto y lo que ha comprendido desde su regreso «en contra de su voluntad» y con intención de volver. No lo hizo porque comprendió que allí no se luchaba por lo que ella había ido a luchar, de modo que «no era, como me había parecido al principio, una de los campesinos hambrientos contra los terratenientes y contra un clero cómplice de estos, sino una guerra entre Rusia, Alemania e Italia». Lo que encontró fue violencia gratuita, ajusticiamientos y siniestra complicidad, una dura experiencia para su conciencia puesta a prueba día sí y día también. «Estuve a punto de presenciar la ejecución de un sacerdote», explica Weil. Y prosigue: «Durante los minutos de espera, me pregunté si simplemente me quedaría mirando intentar intervenir; todavía no sé qué habría hecho si una feliz casualidad no hubiera impedido la ejecución». No es el único de los sucesos que se acumulan y pesan en su conciencia. Con todo, lo más decisivo sea la actitud ante el asesinato que detecta y pone en palabras. Eso es lo «esencial». Y el adjetivo, como bien marcan las comillas, es de la autora. «Jamás vi yo a nadie expresar, ni siquiera en la intimidad, repulsión desagrado e incluso desaprobación ante la sangre derramada innecesariamente». Esencial es igualmente su conclusión: «[…] cuando las autoridades temporales y espirituales colocan a una categoría de seres humanos al margen de aquellos cuyas vidas tienen un precio, no hay nada más natural para el hombre que matar. Cuando se sabe que es posible matar sin correr el riesgo de ser castigado o culpado, se mata; o al menos se rodea de sonrisas alentadoras a quienes matan». Y quien dice matar, dice robar y dice violar…

Simone Weil hace aquí explícita su desilusión: «Uno parte hacia España como voluntario, con la idea de sacrificio, y se encuentra en una guerra que se parece a una guerra de mercenarios, con mucha más crueldad y menos respeto hacia el enemigo». Su fracaso no es su fracaso sino el de todos, el de la propia guerra, pero es igual porque Simone Weil, siempre está dispuesta a echarse sobre sus espaldas el peso de los males del mundo.

Ese es su equipaje cuando abandona la guerra de España. Con la autoridad de quien ha estado allí, comenzará a dar forma escrita a lo que ha visto y lo que piensa, a azuzar a todo y a todos, pero nunca se olvida de ella misma. En uno de sus textos ¿Qué ocurre en España? vuelve la crítica contra sí misma: «Hoy está de moda hacer un viaje allí, ver un poco de revolución y de guerra civil y volver dispuesto a escribir una gran cantidad de artículos […]. ¿Cómo podría todo esto no ser superficial?». En su descargo, «no es fácil penetrar en esta vida cotidiana. Además, cada día trae algo nuevo. Y la coacción y la espontaneidad, la necesidad y el ideal se mezclan de tal manera que provocan una confusión inextricable no solo en los hechos, sino también en la conciencia misma de los actores y espectadores del drama. Tal es el carácter esencial y quizá el mayor mal de la guerra civil». Así las cosas, ¿qué se puede extraer de ese viaje, de esa experiencia? Responde Simone Weil: «A lo sumo, podemos expresar algunas impresiones, sacar en claro algunas enseñanzas». Son las que puso en claro en estos escritos.

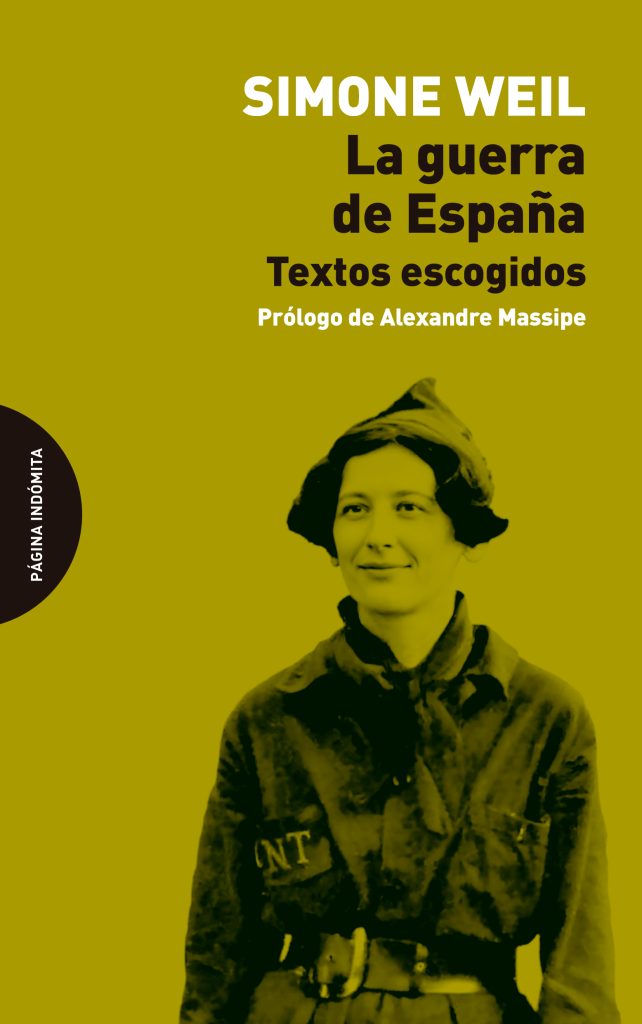

Foto: Simone Weil en la cubierta del libro aquí reseñado. El diseño de la misma y la composición es de Ángel Uzkiano.

Fuente → nuevarevista.net

No hay comentarios

Publicar un comentario