«Los Topos» —término acuñado por Manuel Leguineche y Jesús Torbado en su bestseller publicado en 1977— permanecieron ocultos durante décadas por temor a las represalias del franquismo. Vivieron como prófugos y a la vez fueron prisioneros de sí mismos, rehenes de sus propias familias y hasta de sus vecinos.

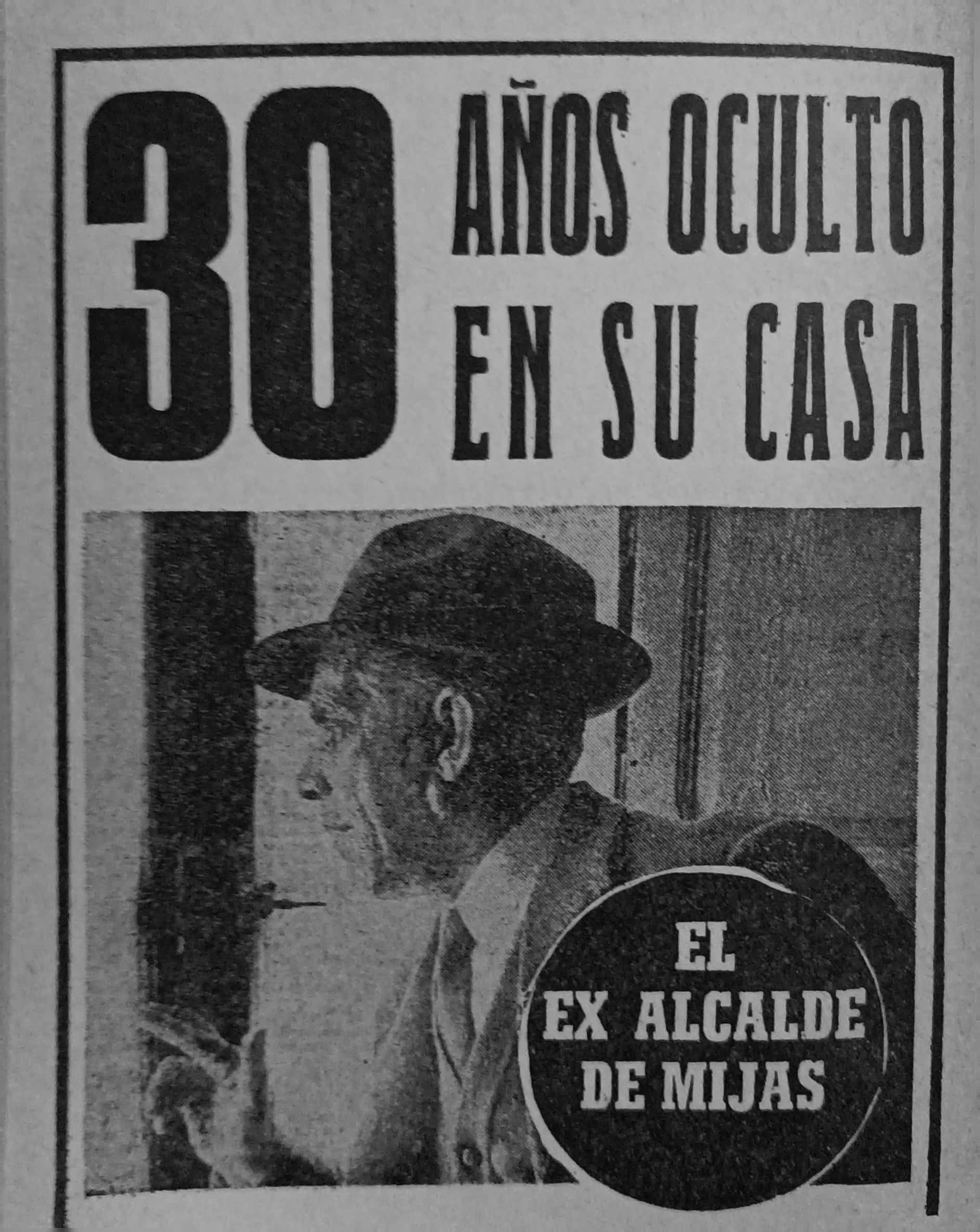

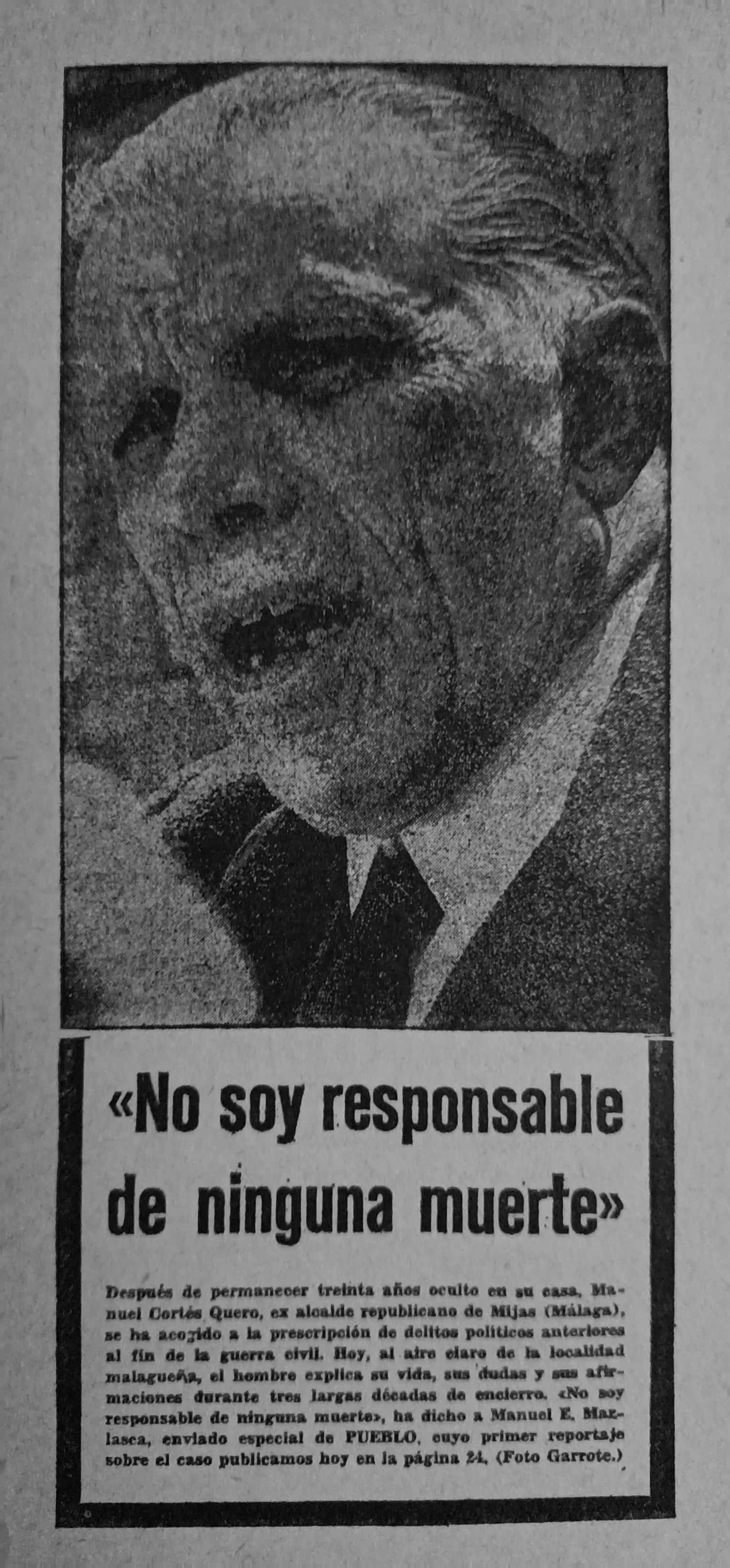

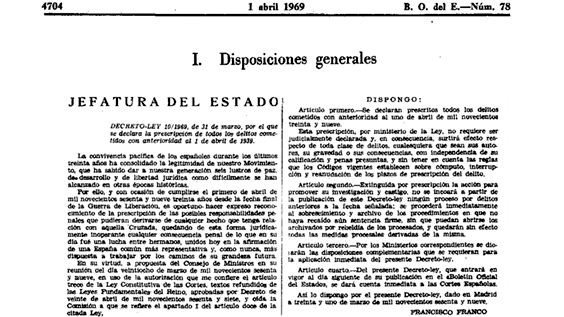

La última vez que El Lirio de Moguer vio la luz del sol fue el 29 de julio de 1936, cuando las tropas nacionales tomaron las calles de Málaga. Desde entonces vivió emparedado en casa de su hermana, entre dos muros, con una escopeta apoyada en la barbilla. «Estaba dispuesto a quitarme la vida si me descubrían», reconoció Manuel Piosa Rosado, que así se llamaba, al reportero del diario Informaciones en 1969, recién publicado en el Boletín Oficial del Estado el Decreto Ley en virtud el cual se declaraban prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, fecha oficial del fin de nuestra Guerra Civil. El día 12 del mismo mes, don Manuel Cortés Quero, que había sido el último alcalde republicano del pueblecito de Mijas, se presentó en el cuartelillo para solicitar su carné de identidad. Los periodistas se lo encontraron en un bar «tomando una copa y unos boqueroncillos fritos» con los amigos y la familia.

Aquellos integrantes del batallón de las sombras que, como El Perdiz, se echaron al monte, volvieron la espalda a quienes se quedaron atrás para convertirse en piedra

Pero aquellos integrantes del batallón de las sombras que, como El Perdiz, se echaron al monte, volvieron la espalda a quienes se quedaron atrás para convertirse en piedra. Seres humanos transformados en muebles para evitar caer en manos de sus enemigos y que permanecieron ocultos durante décadas, sepultados en vida (si es que así puede llamarse) por miedo a la tortura y la muerte violenta. Víctimas de los vencedores que se encerraron voluntariamente, plegándose a una existencia casi embrionaria, donde la auténtica amenaza acecha bajo el sol, a plena luz, y no en la oscuridad del habitáculo. Cuando el periodista pregunta: «Durante estos treinta y cuatro años, ¿no sentía deseos de abandonar su encierro?», quien se había resignado, responde: «Jamás. Me encontraba muy a gusto».

Los había que mataban el rato leyendo, aliñando aceitunas, haciendo dulces de membrillo o arreglando sillas de enea. Otros experimentaban pesadillas recurrentes y maldecían su suerte tras asegurarse que nadie escuchaba. La mayoría espiaban el exterior a través de una miserable rendija y acostumbraban los oídos al sonido de la propia voz, que estamos acostumbrados a oír con nuestra propia garganta. Como en los versos de Cernuda: «en medio del silencio: todos mudos, desolados del desorden endémico, que el temor, sin domarlo, así doblega».

Por paradójico que resulte, Saturnino de Lucas Gilsanz, se sintió libre durante su estancia clandestina en la parroquia segoviana de Mudrián. Con la connivencia del cura, el joven abogado socialista se acostumbró a la rutina intramuros del prófugo, recibiendo la eucaristía en secreto mientras los nudillos de las fuerzas vivas aporreaban la puerta de la sacristía. «Una noche, a las doce y media, escuché ruidos extraños en la iglesia del pueblo y avisé rápidamente a mi hermano —recordó en la entrevista—. Sospeché que aquello era un fuego y, efectivamente, con mi intervención conseguí que no se destruyera el templo. Lo que no supieron los vecinos nunca es que el “muerto” fue quien salvo la iglesia de una catástrofe».

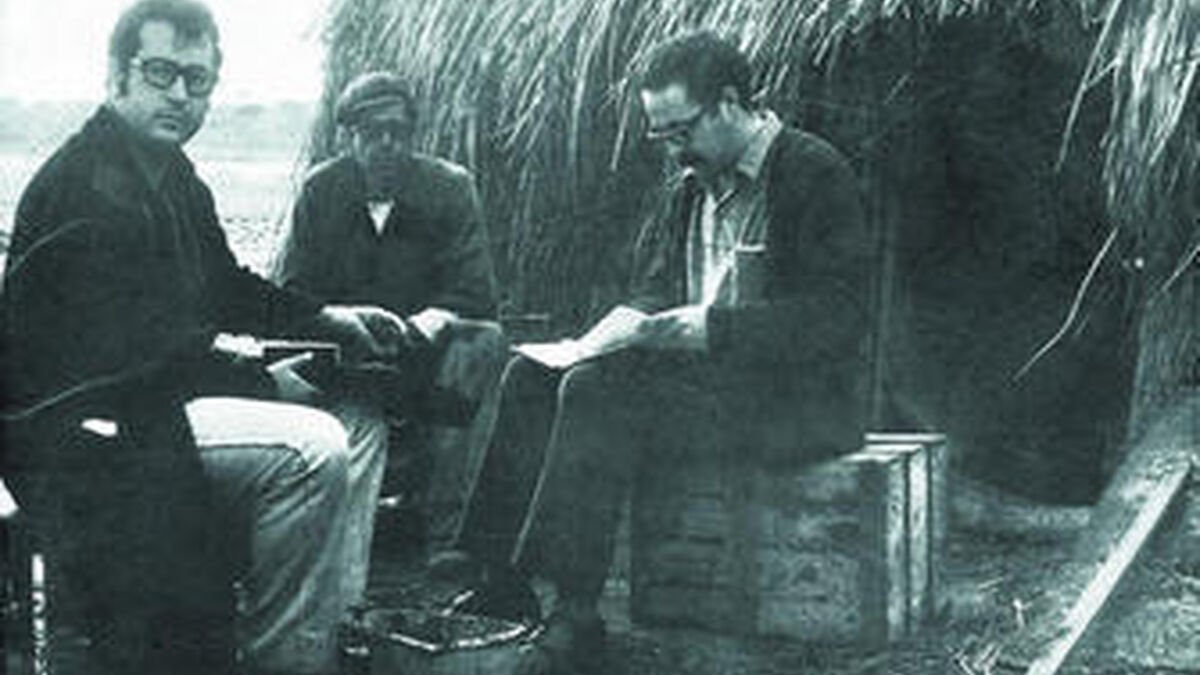

Manuel Piosa Rosado, El Lirio, con Manu Leguineche y Jesús Torbado, autores de Los topos.

Fuente → agenteprovocador.es

No hay comentarios

Publicar un comentario