Desde la sentencia del Estatut (2010) y la irrupción del 15M (2011), el régimen del 78 ha conocido su peor crisis constitucional. Una crisis con epicentro en Catalunya que se ha caracterizado más por su deriva expresiva que por haber puesto en marcha el cambio que invocaba. Aunque dista de haber sido resuelta, su desaceleración reciente nos confiere un valioso margen para evaluar lo sucedido. Poco importa el ruido de fondo que genere la crispación mediática. Tras el “momento populista” son las soluciones concretas las que laboran con discreción a favor de quienes aportan ideas que nos proyectan más allá de la actual fase de tránsito.

En su ánimo por encontrar una salida restauradora a la crisis, el Gobierno está dejando caer –sin tampoco demasiada insistencia o convencimiento aparente– una idea que, con todo, podría tener un recorrido importante para el bloque de la moción de censura; a saber: la desconcentración del Estado. Esta semana, sin ir más lejos, Sánchez ha anunciado el reparto de una quincena de instituciones como respuesta a la España vaciada (y oferta electoral para Castilla y León). Aunque apenas se ha profundizado en el tema (o no lo suficiente), la desconcentración es uno de los hilos más interesantes de los que tirar para desenredar la madeja de alineamientos políticos que nos han dejado los años diez y que no presagian nada bueno.

Pasado el “momento populista” entramos de lleno en el “momento institucional”. La desconcentración puede venir a resolver aquí uno de los asuntos más problemáticos que nos legó la Transición y que en la última década no se quiso, pudo o supo resolver: la rearticulación del Estado nacional en el contexto de la globalización. Si en 1978 la instauración del régimen dejó pendiente esta cuestión –fiándola a la descentralización autonómica hacia abajo y a la integración europea hacia arriba–, a partir de la crisis financiera de 2008 no resolverla acabó por dinamitar el consenso constitucional.

Desconcentración no es descentralización

Al referirnos a la desconcentración conviene no confundirla con la descentralización. Esta última opera en vertical –de arriba abajo– y hacia afuera –del centro a la periferia. Deja caer el poder en cascada, del gobierno central al local, pasando por los niveles intermedios. La desconcentración, por el contrario, es un desplazamiento horizontal desterritorializador que reorganiza la estructura estatal de forma reticular. El centro deja de ser un único nodo que ejerce el mando sobre la totalidad del territorio para constituirse en una red articulada en base a criterios de especialización funcional, división de poderes, gobernanza, políticas públicas, etc.

Mientras la descentralización se despliega en el Estado autonómico de

acuerdo a la imagen de un cono o pirámide, la desconcentración opera

una redistribución del poder en red que sustrae competencias, funciones y

otras variables al nodo central

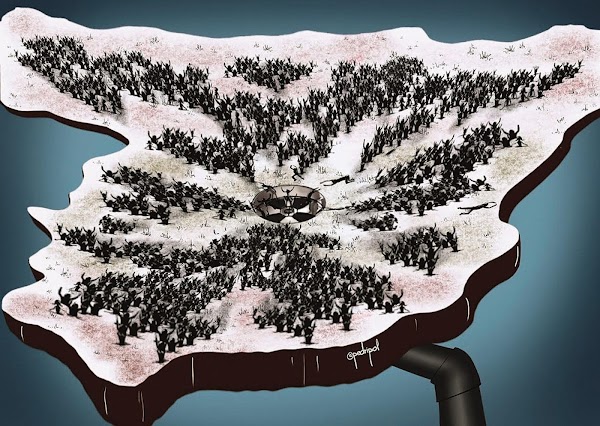

Por decirlo en términos más visuales: mientras la descentralización se despliega en el Estado autonómico de acuerdo a la imagen de un cono o pirámide, la desconcentración opera una redistribución del poder en red que sustrae competencias, funciones y otras variables al nodo central para, desde ahí, desplazarlas a otros nodos (aún por definir). La desconcentración, por tanto, multiplica centros y convierte la relación territorial centro-periferia en una red interdependiente que se extiende sobre el conjunto del país. Esta red a su vez, puede alcanzar con mayor facilidad un punto de equilibrio que facilite soluciones plurinacionales.

La descentralización, por el contrario, es compatible, funcional y hasta requiere de la existencia de ese nodo central al que siempre reclamar transferencias de poder (no es difícil intuir los problemas de identidad colectiva que se derivan de una estructura así). He ahí la clave del problema autonómico (de la descentralización tal y como se ha dado): aunque la descentralización progresó con éxito no era sostenible ad infinitum. En sus orígenes, de hecho, el Estado autonómico no era descartado por los constituyentes como antesala de una federación asimétrica. El ruido de sables, sin embargo, no permitía entonces abordar una federalización inmediata sin arriesgar una reacción golpista.

Pero la crisis de los años diez expresada por el procés ha demostrado cómo, para asegurar su viabilidad, el Estado autonómico está obligado a un ejercicio de su poder de mando cada vez más costoso, conflictivo e ineficiente. Lejos de resolver la rearticulación posfranquista del Estado, la descentralización generó una inercia de intercambio desigual: el centro transfería poder a los nacionalismos periféricos y estos legitimaban y aseguraban la gobernabilidad del régimen. Este pacto de la Transición acomodaba las aspiraciones de todos. No obstante, al aspirar los nacionalismos a su propio Estado-nación, solo era cuestión de tiempo que se agotase el modelo. Al conllevar una demanda sin corresponsabilización de la periferia (un saco con la secesión por único fondo), la descentralización generó una escalada sin solución.

El éxito de la descentralización tenía un precio: en algún momento debía afrontarse la reforma constitucional. Las costuras del pacto autonómico se tensaron el 1-O al punto de conducir a la aplicación del 155. Por su propia inercia ante la globalización (no por casualidad el procés responde a la crisis de 2008), el Estado unitario descentralizado se aboca al recurso permanente a la excepción y, por ende, a la deriva autoritaria que hemos visto en la creciente injerencia judicial, el lawfare contra la crítica al régimen y otros síntomas visibles en los informes internacionales sobre la democracia en España.

Si la descentralización ya ha cubierto prácticamente todo su

recorrido: ¿no tiene más sentido rearticular el Estado a partir de un

proceso que responda más y mejor a las exigencias de una gobernanza

actualizada al mundo de 2022?

Para salir de este atolladero, el régimen del 78 debería reformarse con otra gobernanza. Esta podría cubrir un abanico de opciones con las que culminar la descentralización: desde el blindaje competencial hasta la federalización, pasando por la financiación, etc. Pero seguimos esperando. Por eso lleva toda la razón Sánchez-Cuenca al señalar como síntoma que, pese a la gravedad de la crisis, en ningún momento se ha planteado en serio la reforma de una Constitución de más de cuarenta años. Que en la última década la opción federal haya sido tan ignorada o tergiversada por los unos, como denostada por el resto, es bien revelador.

¿Cómo salir entonces del fango de las posiciones identitarias (DUI y recentralización simetrizadora) que solo ahondan la crisis clausurando un horizonte de cambio? Si la descentralización ya ha cubierto prácticamente todo su recorrido: ¿no tiene más sentido rearticular el Estado a partir de un proceso que responda más y mejor a las exigencias de una gobernanza actualizada al mundo de 2022? ¿Acaso no apremia reconectar la Constitución formal del 78 a la constitución material del presente global para desde ahí replantearse un horizonte de país? ¿Dónde encontrar soluciones y ejemplos útiles?

La desconcentración europea

El problema abstracto de la desconcentración tal vez podría entenderse mejor si recurrimos a la comparación con nuestro entorno. Pensemos por un momento en países como Alemania o los Países Bajos. Aunque sus capitales oficiales son Berlín y Amsterdam –dos nodos europeos con gran concentración de poder estatal– no es menos cierto que ambos países disponen de una estructura de poder más y mejor distribuida.

En el Reino de los Países Bajos, por ejemplo, Amsterdam es la capital oficial del país, además de su motor económico. Pero La Haya es su capital administrativa y sede de la Casa Real. En Alemania, la máxima instancia del poder judicial no se encuentra en Berlín, sino en Karlsruhe. El traslado de la capitalidad de Bonn a Berlín en 1998 no afectó a su ubicación, autonomía o desempeño. Otro tanto sucedió a la más importante de sus instituciones económicas: el Bundesbank, con sede en Frankfurt desde su fundación en 1957 (hoy acompañada por el Banco Central Europeo).

Pero si esto sucede a escala del Estado nacional, la articulación de la Unión Europea es aún mejor ejemplo de desconcentración y de cómo, a fin de afrontar la globalización, se puede articular un intrincado diseño institucional que favorezca integración y consenso. Va de suyo que el modelo puede ser objeto de fuertes y merecidas críticas. No obstante, en lo que nos interesa, también ilustra cómo se puede materializar la desconcentración.

Las siete principales instituciones de la Unión tienen una ubicación física fija con sedes repartidas entre cuatro ciudades: Bruselas, Estrasburgo (que no París), Luxemburgo y Frankfurt (que no Bonn o Berlín). Asimismo, la UE se ha ido construyendo de forma dinámica y nómada en torno a estas ciudades de referencia por otros medios, más horizontales y reticulares: por ejemplo, mediante la rotación predeterminada de la presidencia del Consejo –primero por países y a partir de 2007 por tríadas de países– y con ella también de sus cumbres.

Por otra parte, a nivel simbólico, los distintos tratados con que se ha ido instituyendo el proyecto europeo han sido identificados con los lugares de su firma (París, Roma, Bruselas, Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa). La Capital Europea de la Cultura, que recae cada año en una o dos ciudades de la Unión muestra otra forma desconcentrada más de generar el espacio de poder; en este caso, en atención a la articulación de una política pública de no menor valor simbólico.

Nada hay de “natural”, por tanto, en que el Estado concentre todo el poder en una sola ciudad –ni siquiera el poder político-administrativo– como no sea querer legitimar con alguna teleología el recorrido del Estado moderno hasta alcanzar su forma “final” en el Estado nacional, unitario y centralizado. Por el contrario, afrontar el reto de un mundo global requiere una gobernanza descentralizada. ¿Por donde empezar a pensar entonces una solución institucional a la crisis del modelo autonómico?

Deconstructing Madrid

En el Reino de España la creación de Madrid-capital como centro de poder se encuentra ligada a su formación como Estado moderno. En 1561 la villa se convirtió en sede de la Corona y capital del Imperio; condición apenas interrumpida un lustro por su traslado a Valladolid. De 1606 en adelante continuó como centro del poder absolutista. Ya en los siglos XIX y XX las guerras provocarían algunos desplazamientos efímeros de la capital. Pero en 1931, Madrid fue formalizada legalmente como capital por la II República.

En la Transición, la Constitución del 78 (art. 5) confirmó la capital en Madrid, si bien no antes de fecha tan reciente como 2006 fue aprobada la ley 22/2006, de capitalidad y régimen especial. Se partía de la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que preveía sustituir el régimen especial anterior (decreto 1674/1963) por un marco más acorde al tiempo democrático y al crecimiento de Madrid en tiempos de globalización.

Madrid disfruta de una asimetría de iure en virtud de la propia capitalidad

Llegados a este punto, cabe pensar si la desconcentración del Estado no podría tomar como punto de partida la capitalidad actual en base a tres premisas: en primer lugar, la propia capitalidad autonómica de Madrid –definida en su estatuto (art. 5, LO 3/1983)– sitúa la capital en la villa, pero admite que sus organismos, servicios y dependencias pueden ubicarse en otros ayuntamientos de acuerdo a criterios de coordinación de funciones, descentralización y desconcentración. La capital del Estado, por tanto, ya asume en su propio gobierno autonómico el principio de la desconcentración.

En segundo lugar, contra el tópico resimetrizador centralista, Madrid no es un centro en el que toda periferia se refleja por igual (incluso si exceptuamos el “privilegio asimétrico” de las nacionalidades históricas). De hecho disfruta de una asimetría de iure en virtud de la propia capitalidad. Esto convierte la asimetría en principio rector para el conjunto de la estructura estatal, sin excepciones. La cuestión no es, por tanto, asimetría sí o no, sino qué asimetrías convienen al Estado en el mundo de hoy y cómo se pueden articular. Aunque ajena por ahora a otras ciudades, la asimetría formalizada por la capitalidad de Madrid establece un precedente legal que bien podría hacerse extensible a otras ciudades de España.

Por último, estas precondiciones legales no obstruyen la apertura de un horizonte de actualización y profundización democrática que sitúe la desconcentración en el debate público. Más acorde a las correlaciones de la crisis de régimen este debate podría plantear un amplio encuentro de país y explorar alineamientos políticos que desenroquen la guerra de posiciones en un contexto de gobernanza tan crítico como el de la pandemia. Hace falta, eso sí, tomar la iniciativa y aunar voluntades a favor.

Fuente → ctxt.es

No hay comentarios

Publicar un comentario