A raíz de instaurarse la República en 1931, hubo algunos incendios de conventos e iglesias en España. Ahora se ha repetido el fenómeno, después del triunfo electoral del 16 de febrero: en varias provincias han ardido unas cuantas iglesias. Las derechas quieren hacer responsables de estos actos de incendiarismo a los partidos marxistas; en 1931, de tales licencias se culpaba a la implantación de la República, dando a entender en ambos casos que esta forma de gobierno es consustancial, de una parte, con el más desenfrenado libertinaje de las masas, y de otra, con la más criminal tolerancia o desidia de las autoridades republicanas.

La manía incendiaria o piromanía no ha nacido en España con la República, ni en este siglo, ni tiene nada que ver con el marxismo, ni es, en la mayoría de los casos, cuando se produce colectivamente, una enfermedad psicopatológica de que adolecen algunos individuos y que ha estudiado como tal la psiquiatría moderna. Los incendios de edificios eclesiásticos forman una tradición ya secular en la historia de España y son independientes de los regímenes políticos y muy anteriores a las ideologías y partidos actuales. Su etiología hay que buscarla debajo de la superestructura política, en la organización de la sociedad española tradicional, en las relaciones de dominio de unas clases sobre otras. No verlo así es querer cerrar los ojos a la verdadera historia nacional.

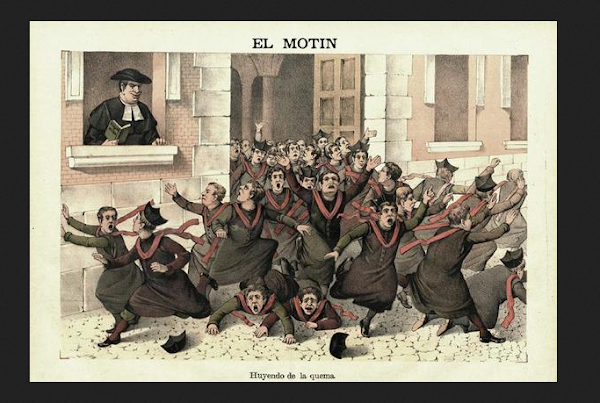

Incendios de casas religiosas hubo en Barcelona en 1909, y entonces no existía la República. No puede, pues, decirse que el libertinaje de los incendiarios y la apatía o la impotencia de las autoridades se den exclusivamente en el régimen republicano. Todo lo contrario: en la monarquía ocurrieron sucesos de este linaje que hoy nos asombran por su frecuencia, por su extensión y por su ferocidad. En los años de 1834 y 1845, para no citar sino una de las épocas más virulentas, se quemaron conventos y se mató a los frailes que los ocupaban en Madrid, Cataluña, Murcia, Zaragoza, Málaga y en otras poblaciones y provincias españolas. Entonces no había marxismo ni República en España.

El siglo XIX español se caracteriza por un anticlericalismo tan violento —sin igual en ningún otro país—, que el Estado monárquico se ve compelido en 1835 a disolver casi todas las Órdenes religiosas, expulsar a sus individuos y expropiar sus bienes. Estas medidas afectaron a ¡mil novecientos monasterios y conventos! En cambio, la segunda República española sólo se atrevió a disolver la Compañía de Jesús, sin expulsar a sus miembros, que se quedaron en el país y han continuado, de hecho, constituidos ilegalmente en orden religiosa, ejerciendo la enseñanza como antes bajo la simulada dirección de personas interpuestas o testaferros laicos, e influyendo más que nunca en la sociedad y en la política de España.

Si la modernísima legislación anticlerical de la segunda República es obra del marxismo, como pretenden las derechas, y señaladamente las derechas jesuíticas, gran marxista fue Carlos III, que en 1767 —¡en 1767, es decir, hace casi dos siglos!— expulsó a todos los jesuítas de España y se incautó de las casas y colegios que poseían en 117 pueblos —¡en 117 pueblos!—, por un acto de fuerza personal y con toda sorpresa. En efecto, la mayoría de los ignacianos fueron sacados a media noche de sus lechos, conducidos a un puerto de embarque en el Mediterráneo y expedidos de allí al Papa, como mercancía peligrosa para la seguridad nacional. Si hoy se hiciera eso, parecería una persecución monstruosa; pero entonces nadie rechistó. Para que se hable del sectarismo anticlerical de nuestro tiempo.

Como está por escribirse la historia de la lucha de clases en España, no le es difícil a la prensa católica hacer creer a sus ignorantes y cándidos lectores que los incendios de iglesias los ha inventado la «barbarie marxista», olvidando o fingiendo ignorar que esas hogueras tienen una larga historia en España y que ya ocurrían —acompañadas casi siempre, en otras épocas, de terribles matanzas de curas y frailes, cosa que hoy no acontece— cuando no había marxismo en nuestro país ni en el mundo. El marxismo no quiere destruir iglesias ni conventos, sino todo lo contrario: conservarlos para centros de enseñanza, clubs obreros, asambleas políticas u otros usos de la cultura o la convivencia social, como se ha hecho en México y en Rusia.

El marxismo es ajeno a estos actos de vandalismo popular; pero se los explica en virtud de su concepción de la historia, considerada como exponente de la lucha de clases. Toda violencia colectiva contra determinadas instituciones o grupos sociales es una manifestación de protesta, de rebeldía o de justicia histórica contra los abusos de una clase dominante representada por esos grupos o instituciones. El odio, más que secular, milenario, del pueblo español al clero —perfectamente compatible, por otra parte, en muchos individuos con una religiosidad acendrada— no es porque el clero profese ciertas ideas teológicas y las practique con mayor o menor austeridad, sino porque ese clero personifica una clase dominante e independiente y, por tanto, un poder político, como lo fue, sobre todo, en la Edad Media, o porque actúa como auxiliar del capitalismo, según sus características contemporáneas.

Durante muchos siglos la Iglesia católica fue en España una gran potencia social, que avasalló económica y políticamente al pueblo, suscitando en él un resentimiento indeleble contra sus representantes. Al extenderse la influencia del liberalismo en España, ese resentimiento se manifestó a menudo en formas violentísimas como las que quedan indicadas. El anticlericalismo español es una variante específica de la lucha de clases tal como fue desarrollada en nuestro país. Para algunos observadores y críticos superficiales, este anticlericalismo revela una psicología y una cultura anacrónicas, incompatibles con el espíritu de tolerancia del liberalismo contemporáneo. Pero los que tal sostienen se olvidan, o no lo han sabido nunca, lo que fue la Iglesia en España y lo que aún sigue siendo: una institución económica y política de clase, de dominio sobre el pueblo, el cual no ignora ni olvida esta verdad. Y no lo olvida, sobre todo, cuando ve que los representantes de la Iglesia, los obispos en sus pastorales, los sacerdotes desde los púlpitos, los religiosos desde sus claustros, siguen tomando parte, como aliados o auxiliares de la burguesía y de la aún no extinta aristocracia, en la política del día, en las luchas actuales de las clases antagónicas.

Parecerá anacrónico el anticlericalismo y sus consecuencias sociales —en algunas crisis políticas como las de 1931 y 1936— a ciertas mentes escépticas que se tienen por muy selectas y sutiles; pero es que la constitución social de España también es todavía profundamente anacrónica y arcaica, y cuando el pueblo se levanta contra ella en el siglo xix y en el xx, no le mueven sino las injusticias y los dolores acumulados en su conciencia histórica desde la propia Edad Media.

Una iglesia en llamas es hoy, sin duda, un acto antieconómico y antisocial, máxime en un país tan pobre como España en edificios para la enseñanza, y en general para todo género de servicios públicos; pero ese acto es la expresión tardía de una lejana lucha de clases en que el clero ejercía una prepotencia absoluta sobre el pueblo y en que éste toma ahora el desquite; lucha de clases que todavía no se ha extinguido, ni, a juzgar por la obstinada beligerancia de la Iglesia en las contiendas civiles, lleva traza de extinguirse.

Pero el problema tiene fácil solución —la han hallado México y Rusia—: disuélvanse todas las Órdenes religiosas, exprópiense todos sus bienes, dedíquense iglesias y conventos a servicios civiles del Estado, y estamos seguros de que no habrá un incendio más de este linaje. No hay otra solución. Pues está visto que la otra alternativa —la neutralidad de la Iglesia, por lo menos su apartamiento de la lucha de clases y de la correlativa beligerancia política, si ya está tan descristianizada que no puede ponerse de parte de la clase trabajadora, como lo demuestran tantos utópicos y fracasados intentos en ese sentido— es imposible. Para salvar las iglesias no hay más remedio que expulsar de ellas a la Iglesia.

Núm. 23 de la revista Leviatán. Madrid, abril de 1936. Glosas del mes. Luis Araquistain.

No hay comentarios

Publicar un comentario