Es una mañana cualquiera de finales de julio de 1936. Carmen ha

dejado a sus niños en la escuela colectivizada de Altos de la Humosa, en

Madrid, y se dirige a comprar el pan en la panadería recién inaugurada

por la colectividad. En su colectividad de Guadix, en Granada, Juan

cultiva patatas, mientras que Sara coge un libro de la biblioteca

colectiva de Fraga, en Huesca, y Rocío guarda algo de dinero en la Caja

de Ahorros de la colectividad de Valls, en Tarragona. Poco después,

Tamara sirve el almuerzo a los niños del colectivizado hotel Palace de

Madrid, reconvertido en orfanato, y Xavi pone ladrillos en uno de los

edificios que está levantando la industria colectivizada de la

construcción de Terrassa, en Barcelona, justo cuando Amparo se va a

dormir tras pasar la noche en el turno de vigilancia de su columna en el

frente de Aragón. Manuel, mientras muerde una naranja cosechada en la

totalmente colectivizada Albufera, repasa mentalmente la clase que va a

dar hoy en la Universidad de Moncada, en Valencia, fundada por la

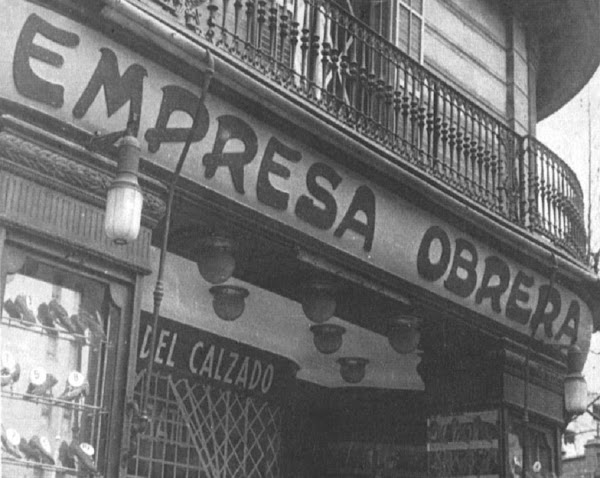

colectividad. En ese momento, Luisa compra un martillo en la ferretería

colectivizada de Quero (Toledo), Álvaro descarga la pesca del día,

sardinas colectivizadas, en el puerto colectivizado de Villajoyosa

(Alicante) y Lucía ajusta unas gafas producidas por la industria óptica

colectivizada en Granollers (Barcelona). Ya por la tarde, Mercedes da

las últimas puntadas de su jornada en su empresa textil colectivizada de

Alcoy (Alicante) y Francisco, por su parte, coge el tranvía

colectivizado para volver a casa satisfecho por la nueva remesa de

fusiles que hoy ha salido hacia el frente desde su fábrica de armas

colectivizada de Barcelona.

Ellos y ellas son algunos de los

cerca de dos millones de colectivistas, protagonistas de la Revolución

Española, el proceso por el que los trabajadores y trabajadoras se

hicieron con buena parte de la economía de la España republicana.

Vacío de poder

El

17 de julio se inicia el golpe militar, y el país quedará dividido

entre las zonas donde éste triunfó y aquellas donde la República logró

imponerse, gracias principalmente a la movilización de las

organizaciones obreras (CNT y UGT) con el importante apoyo de las

fuerzas de seguridad leales al régimen. A nivel político, surgieron una

serie de comités regionales que, integrados por todas las fuerzas

antifascistas, hacían las funciones del Gobierno o las compartían con

éste, según el lugar. Estos comités ilustraban la nueva correlación de

fuerzas tras unos primeros momentos en los que las autoridades

republicanas leales habían estado sumidas en la duda y el caos, tan o

más temerosas de entregar armas al pueblo organizado que del golpe

militar. Sin embargo, salvo en Aragón, donde se constituyó un Consejo

Regional de Defensa que sustituyó a la estructura republicana, a nivel

político más allá de lo local no hubo grandes cambios de funcionamiento.

Sin embargo, la revolución sí se hizo sentir en la economía, como hemos

visto en los ejemplos mencionados. Ante una situación en la que muchos

empresarios huyeron de la zona antifascista y los restantes consideraban

arriesgado oponerse, miles de trabajadores aprovecharon para poner en

práctica lo que durante décadas habían estado aprendiendo en sus

organizaciones: ellos y ellas eran quienes creaban la riqueza y quienes

debían, por lo tanto, gestionarla.

Como relataba emocionado el

escritor y voluntario inglés George Orwell: “Yo estaba integrando, más o

menos por azar, la única comunidad de Europa occidental donde la

conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales

que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de

personas de origen proletario en su mayoría, todas ellas vivían y se

trataban en términos de igualdad. En teoría, era una igualdad perfecta, y

en la práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos aspectos, se

experimentaba un pregusto de socialismo, por lo cual entiendo que la

actitud mental prevaleciente fuera de índole socialista. Muchas de las

motivaciones corrientes en la vida civilizada —ostentación, afán de

lucro, temor a los patrones, etcétera— simplemente habían dejado de

existir. La división de clases desapareció hasta un punto que resulta

casi inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra; allí sólo

estábamos los campesinos y nosotros, y nadie era amo de nadie”.

Pese

a que se suele restringir el fenómeno revolucionario a Aragón y

Catalunya, en realidad éste tuvo mucho mayor alcance geográfico. En La

autogestión en la España revolucionaria, Frank Mintz calculaba, en

efecto, más de un millón de personas involucradas en Catalunya, y otras

300.000 en Aragón. Sin embargo, en Castilla daba la cifra de 225.000,

así como 190.000 en Levante, casi 70.000 en Andalucía y 20.000 más en el

resto de regiones bajo mando republicano. El proceso tuvo mucha fuerza

en la agricultura. Según el Instituto de la Reforma Agraria (dirigido

por el PCE, hostil a la colectivización), el 54% de la superficie

expropiada (que era a su vez la mayor parte de la tierra) fue

colectivizada, llegando a extremos como el de Ciudad Real, con la

socialización del 98,9% de la superficie cultivada el año anterior. No

obstante, el mito de que fue una revolución predominantemente agraria no

se sostiene según los datos: los cálculos de Mintz indican 300.000

personas más en la industria que en el campo. Madera, textil, industria

bélica, espectáculos, construcción, pesca… son varios de los sectores

donde la socialización tuvo su peso.

Estado de bienestar sin Estado

La

Revolución fue impulsada principalmente por las bases de la CNT,

sindicato mayoritario antes del estallido de la Guerra Civil, pero

también participaron gran cantidad de ugetistas, como prueba la

colectivización agraria en Castilla, donde la CNT era minoritaria, y

también se dieron colectividades vinculadas a partidos políticos. La

colectivización no fue la única manera en la que la fuerza de la clase

trabajadora se hizo notar en la economía durante la Revolución, aunque

sí la más profunda. Muchas empresas que no pasaron a manos de los

trabajadores pasaron a control obrero. Según esta fórmula, la propiedad

seguía siendo privada pero se creó un comité sindical con amplios

poderes a la hora de la toma de decisiones en la empresa. En la

colectivización, no obstante, la parte sindical no se dedicaba sólo a

controlar o vigilar, sino que dirigía la empresa. La asamblea general de

la plantilla era el máximo órgano de decisión y la gestión cotidiana se

encargaba a un comité, elegido y revocable por la asamblea.

En los

municipios donde la colectivización fue total (generalmente pueblos),

ese funcionamiento se extendía a toda la vida municipal, sustituyendo al

Ayuntamiento. Las colectividades no sólo se centraron en su ámbito

económico o geográfico, sino que subieron los salarios, bajaron los

precios de los productos y pusieron en marcha un “Estado de bienestar

sin Estado”, es decir, mecanismos de protección social para la

población. Así, parte de los beneficios se dedicaban a financiar

instituciones educativas (el trabajo infantil fue abolido), bibliotecas o

pensiones para la población de más edad.

“La clase obrera tenía

las riendas”, en expresión de Orwell, pero aunque hubo rescoldos de

colectivización hasta el final de la Guerra, se suele estimar que el

momento álgido de la Revolución duró hasta mayo de 1937, con los

enfrentamientos en Barcelona entre la Generalitat y los trabajadores

revolucionarios, momento a partir del cual el Estado republicano fue

recuperando terreno frente a la Revolución. Una fase de nuestra historia

que el historiador Gabriel Jackson, poco sospechoso de simpatías

revolucionarias, describió como “la revolución social más profunda

ocurrida desde el siglo XV”.

Fuente → elsaltodiario.com

No hay comentarios

Publicar un comentario