Para que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa vuelva el espectro de la guerra civil y el odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia y a destruir nuestra libertad.

Declaración del Gobierno de España con ocasión del 50 aniversario del comienzo de la guerra civil. 18 de julio de 1986.

… esta ley pretende preservar y mantener la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo.

Preámbulo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática

Los dos textos corresponden a declaraciones o normas emitidas por Gobiernos liderados por dirigentes socialistas, con 36 años de distancia. En ambos figura la palabra memoria, pero solo en el primero se habla de olvido. Este artículo intenta explicar las razones de la evolución observada en la sociedad española en relación con la memoria de la II República, la guerra civil y la dictadura. El cambio experimentado por gobiernos conformados por el partido mayoritario en España durante buena parte del periodo democrático refleja la evolución que amplios sectores de la ciudadanía han igualmente sufrido con el paso del tiempo. Hay una reflexión general, de aplicación al caso español y a muchos otros: la historicidad de la memoria, la constatación de que no se puede considerar la memoria como algo petrificado; si la memoria individual cambia, en mayor medida lo hace la memoria colectiva, sometida a una recuperación del pasado condicionada por el presente, en el que caben numerosos factores sociales, políticos, culturales, y, no necesariamente en último lugar, intereses tácticos contrapuestos (algunos legítimos, otros no tanto). La propia historiografía se ha visto notablemente enriquecida en las últimas décadas; de un panorama dominado -con suma dignidad- por los hispanistas que llenaron el vacío en los años del páramo franquista, se ha llegado a un conocimiento exhaustivo de múltiples aspectos de la guerra civil y la dictadura, que aún permite una mayor profundización, pero que ya ofrece un bagaje más que satisfactorio, no exento, obviamente, de interpretaciones plurales, e incluso encontradas.

En los últimos años de la dictadura y en la transición, el discurso predominante coincidía no tanto en el olvido del pasado, como frecuentemente se critica, como en una interpretación del mismo que subrayaba la necesidad de superar el enfrentamiento, de alcanzar la concordia y de afrontar el futuro sin ajustar cuentas con el pasado, ni mucho menos exigir responsabilidades en forma de hacer justicia con quienes cometieron graves vulneraciones de los derechos humanos. No se trató de olvidar la guerra civil y la dictadura, porque si algo estuvo presente durante la transición fue el recuerdo de un enfrentamiento cuya repetición había que evitar a toda costa. Paloma Aguilar (2006, 315) señala que lo que tantas veces se ha denominado pacto de silencio no fue más que un acuerdo de no instrumentalización política del pasado que, pese a estar auspiciado por una sociedad traumatizada por el mismo, nunca fue respaldado por el ámbito de la producción cultural. Se trataba, como ha subrayado Santos Juliá, de echar al olvido, expresión que no significa lo mismo que olvidar. Se echa al olvido aquello que está presente, pero que se recuerda precisamente para que no condicione el presente y el futuro, para que se pueda iniciar un nuevo camino sin la rémora del pasado.

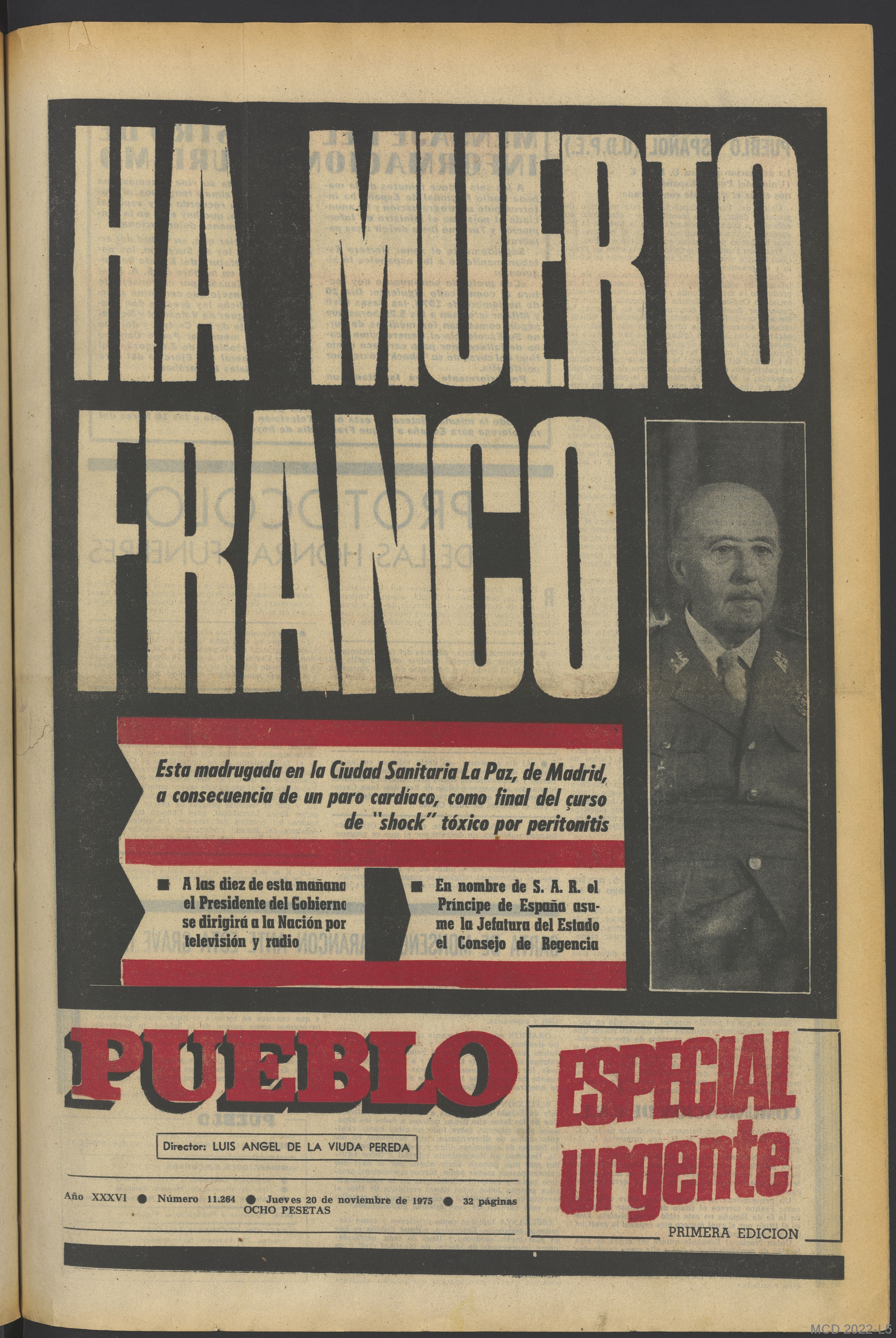

Pueblo 1975 11 20 Franco ha muerto

El franquismo, con su atosigante propaganda, había conseguido orientar el recuerdo de la guerra -una vez superada la retórica de la Cruzada redentora- hacia un enfrentamiento civil en el que todos fuimos culpables, como rezaba el título del libro publicado por el diputado socialista en la II República, Juan Simeón Vidarte. Este autor pretendía significar las lamentables querellas internas en el seno del bando republicano, derivadas en enfrentamientos armados (en mayo del 37 en Barcelona o en marzo del 39 en Madrid), que lógicamente no facilitaron un desenlace favorable de la guerra. Episodios como la persecución del POUM y el asesinato de Andreu Nin muestran que no todo fue heroísmo y victimización en la izquierda. No obstante, estas consideraciones no pueden ocultar la realidad sobre la responsabilidad del estallido de la guerra, así como de la particular saña desplegada por la represión franquista, frente a unas autoridades republicanas dispuestas a frenar las venganzas partidistas y/o particulares. Y, mucho menos, la cruel violencia ejercida contra los vencidos después el 1 de abril de 1939.

Frente a ello, la guerra y la inmediata posguerra quedaron en el imaginario como un recuerdo atroz, una época de sufrimiento enorme para todos los españoles, sin distinción entre aquellos que ganaron y los que la perdieron. Y la consigna tuvo éxito, también porque, como señalaba Javier Pradera, muchos de los ganadores no se sintieron tales. Asimismo, el franquismo consiguió integrar en un todo de connotaciones inequívocamente negativas la República y la guerra, episodios abominables que, según esta versión, solo pudieron superarse mediante la dictadura, que ejercería una labor de cirugía dolorosa, pero imprescindible. En la construcción de un relato alternativo, aunque se condenaba, obviamente, la dictadura, no se pudo, o no se supo, diferenciar los periodos, matizar las causas y acotar responsabilidades. La II República no debía desembocar en la guerra inexorablemente. La guerra fue una tragedia para todos, pero no fue inevitable, y tuvo responsables. La represión de la inmediata posguerra fue de una brutalidad extrema; el franquismo fue capaz de evolucionar hacia un régimen igualmente dictatorial, pero en el que la persecución de la oposición, siempre cruel, no volvió a alcanzar las cotas de exterminio de la “anti-España” que adquirió en los primeros años 40. La capacidad del régimen para incorporarse a la sociedad capitalista de consumo en los años 60 le permitió emitir un discurso que sustituía parcialmente la legitimidad otorgada por la victoria en la guerra por la que ofrecía el relativo bienestar alcanzado por amplias capas sociales (legitimidad de ejercicio en vez de legitimidad de origen). La voluntad de no repetición de la guerra -y el temor compartido a su reproducción tras la muerte de Franco- fue utilizado para moderar las demandas democráticas y progresistas de la mayoría de la sociedad española. La violencia desplegada por varios agentes, desde los propios cuerpos policiales hasta los grupos terroristas de todo signo, contribuyó a extender el temor. De parte de la izquierda, no hubo un esfuerzo explicativo capaz de combatir esta visión, seguramente porque la voluntad de no repetición, tanto de la guerra como de la dictadura, se sobrepuso a otras consideraciones entonces menos urgentes. Las prioridades eran otras: bastante tarea suponía afrontar un presente inquietante y un futuro indescifrable como para detenerse a ajustar cuentas con un pasado lejano y trágico. No hay que olvidar que ya en 1956 el PCE, fuerza hegemónica en la oposición a Franco, apostó por la política de reconciliación nacional, partiendo de la idea de que el enfrentamiento radical que una política revolucionaria implicaba no era en absoluto una alternativa válida para la sociedad española de la época.

La transición no fue ese proceso ejemplar que asombró al mundo, como se vino reiterando desde el discurso oficial, pero tampoco puede aceptarse la interpretación que la describe como un trampantojo diseñado desde el régimen franquista para aparentar que todo cambiaba mientras todo seguía igual. Es obvio que se puede, y se debe, desde una perspectiva estrictamente democrática, criticar la monarquía como régimen, y con más razón por su origen (implantada por voluntad del dictador) y por el comportamiento de su titular (vergonzosamente exiliado en Emiratos Árabes Unidos por su delictivo comportamiento), pero equiparar la monarquía parlamentaria que estableció la Constitución del 78 con el régimen franquista no solo es una distorsión grosera de la realidad; es ignorar la organización, las luchas, los desvelos de todos aquellos que sufrieron cárcel, exilio o muerte por defender lo que esos críticos y la ciudadanía disfrutamos a día de hoy: un régimen democrático, con múltiples carencias, déficits, injusticias y cuentas pendientes, pero perfectamente homologable a los países del entorno europeo, también imperfectos, asediados por el auge de la extrema derecha, y en más de un caso gobernados por ella.

Los cambios que ha experimentado la valoración de la transición a lo largo de las últimas décadas ilustran las posiciones políticas y, como es inevitable, arrojan luz sobre las propuestas de presente y futuro de los actores políticos. Así, quienes se erigen hoy en firmes defensores de los procesos de aquellos años se sitúan en la derecha y la extrema derecha (hasta el punto de conformar lo que algunos denominan el bloque constitucionalista, que incluiría al PP y también a Vox??), prefieren ignorar que sus antecesores políticos opusieron en su momento serias resistencias a todos los pasos hacia la democracia que se dieron tras la muerte de Franco (rechazaron la legalización del PCE y la Ley de amnistía, mientras que la Constitución solo fue votada en el Congreso por la mitad del Grupo Parlamentario de AP). Por el contrario, los grupos mayoritarios de la izquierda (PSOE, Sumar y Podemos en la actualidad) pretenden revisar algunas de las cuestiones que habrían quedado pendientes en aquellos años convulsos, o simplemente adaptar normas y discursos a la evolución que el paso del tiempo requiere, mientras que sus predecesores (PSOE y PCE), aceptaron y en gran medida empujaron para que los avances de aquellos años tuvieran lugar. Esta paradoja se refuerza con la consideración que el movimiento memorialista en general otorga a la transición, caracterizándola de manera negativa fundamentalmente por la impunidad que favoreció a todas las personas responsables de violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Se impugna, desde estas posiciones, la ley de amnistía de 1977, forzada gracias a la movilización masiva de quienes luchaban por dejar atrás la dictadura y construir un país democrático. También en relación con esta ley, la derecha de AP, y por supuesto la extrema derecha extraparlamentaria, fueron quienes se opusieron radicalmente. Fue un añadido introducido a última hora, y al que por entonces no se concedió mayor importancia, el que ha impedido cualquier intento de hacer justicia (muchos años después). Si no se le otorgó trascendencia no fue por negligencia, sino simplemente porque en esos años nadie sospechaba ni remotamente que un día hubiera posibilidad de juzgar a los dirigentes franquistas. Bastante había con que los posibles justiciables no dieran un golpe de estado, como en efecto sucedió, afortunadamente fallido. La conclusión es que la memoria cambia en función de las necesidades y prioridades del presente. Por ello, más que enmendar la plana a generaciones anteriores, que, como las actuales, hicieron lo que pudieron en circunstancias nada fáciles, cabría adecuar el análisis del pasado sin caer en anacronismos. La amnistía fue una reivindicación que nació prácticamente desde el final de la guerra. Desde el planteamiento inicial, se concibió como un expediente de doble dirección; el nuevo inicio debía partir del carpetazo a los desmanes cometidos por agentes de ambos bandos. El paso del tiempo no alteró sustancialmente esta percepción, como lo prueban las palabras de Marcos Ana en 1961(Sophie Baby, 2025, 141): “la amnistía significaba no solo la liberación de los presos políticos, sino también una amnistía para aquellos que habían servido -a veces contra su voluntad- al régimen de Franco”. Una vez iniciado el camino hacia la democracia, sucesivos indultos parciales fueron vaciando las cárceles de militantes antifranquistas. Tras las elecciones de 1977, solo presos de ETA, GRAPO o FRAP podían entrar en este grupo. El perdón otorgado a terroristas condenados por atentados en algún caso gravísimos (recuérdese la masacre de la calle del Correo) facilitó la inclusión de la cláusula que exoneraba a torturadores y criminales franquistas.

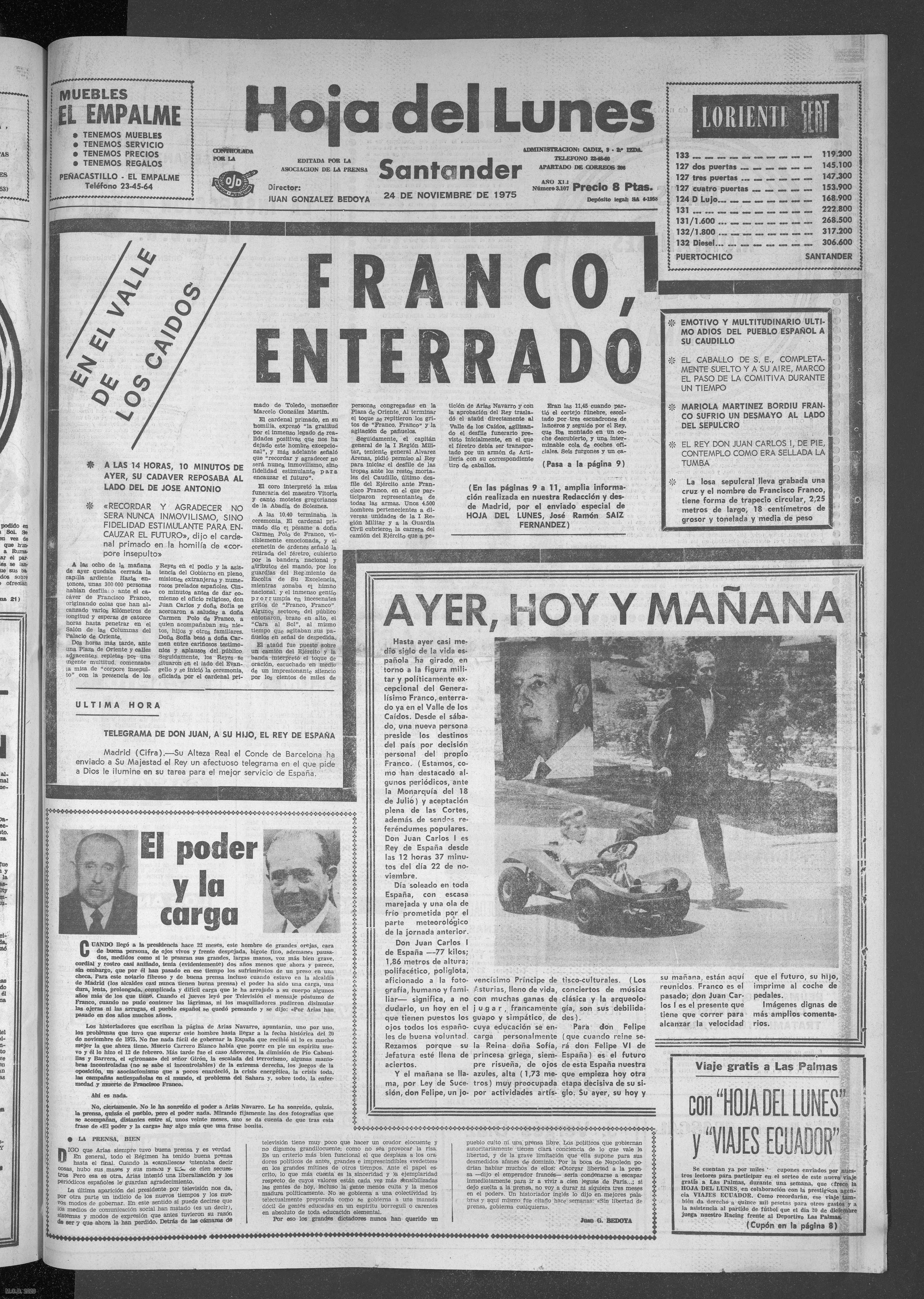

Hoja del Lunes 1975 11 24 Franco enterrado

También conviene analizar y matizar el contexto europeo. La historia de España en el siglo XX presenta, sin duda, elementos singulares, el más destacado de los cuales es la longevidad de la dictadura, pero no es menos cierto que no se entiende sin enmarcarla en el contexto europeo y mundial. Circula cierta tendencia en los últimos tiempos que prefiere la denominación de guerra de España, frente a la de guerra civil, para subrayar el carácter internacional que tuvo la contienda. Esta constatación puede contribuir a descartar la inclinación a describir una especie de Sonderweg a la española, como señala Sophie Baby. Las particularidades de la trayectoria de España en el siglo XX son evidentes, pero pretender deducir de ellas una excepcionalidad que convertiría en ociosa cualquier comparación con el entorno no se sostiene. Un hecho diferencial manifiesto reside en que las dos dictaduras que ayudaron a Franco a ganar la guerra fueron derrocadas tras la II Guerra Mundial y tanto en Alemania como en Italia se pudieron edificar los nuevos regímenes a partir de un amplio consenso basado en el rechazo a lo que supusieron Hitler y Mussolini, y los regímenes afines, lo cual no es pequeña diferencia, pero también es cierto que no hubo nunca esa unanimidad que el relato dominante intentó establecer. No todos los franceses participaron o simpatizaron con la Resistencia. Vichy también tuvo sus partidarios, por más que tras una depuración expeditiva, pero muy parcial, apenas se reivindicara el turbio pasado que representaba la ciudad balnearia capital del régimen de Petain. De la misma manera, la heroicidad de los partisanos italianos contrasta con el amplio apoyo recabado por el régimen mussoliniano en sus años de esplendor, así como por todos los que formaron parte del Partido Nacional Fascista, incluidos los irreductibles partidarios del régimen de Saló. Los amagos de depuración del aparato del estado iniciados por el nuevo régimen republicano se vieron muy limitados por el temor a colapsar el funcionamiento del estado tras la convulsión de la dictadura y la guerra. La amnistía decretada por el Gobierno de unidad democrática, con el dirigente comunista Palmiro Togliatti como ministro de Justicia, es otro ejemplo de la conveniencia de no exagerar el carácter excepcional de España. La impunidad se impuso en España de forma absoluta; en Italia, Alemania o Francia, por poner ejemplos cercanos, también lo hizo, aunque de forma mucho más matizada. Hay un elemento común en las reacciones ante un pasado sucio entre estos países y España. Si bien en los países citados la caída de los regímenes dictatoriales vino acompañada de procesos dirigidos al enjuiciamiento de los criminales (por la vía de la acción popular en primera instancia, a través de órganos judiciales después), no tardaron en imponerse medidas encaminadas a la búsqueda de una reconciliación que habría de pasar por el perdón de quienes colaboraron o participaron activamente en la represión. Cierta secuencia se repite: una vez pasadas las réplicas de los periodos convulsos atravesados, la recuperación de la normalidad implica cierto olvido del pasado traumático, así como la exoneración de los posibles delitos para numerosos responsables de vulneraciones de derechos humanos (no siempre y no en todos los lugares, bien es cierto: en Alemania se sucedieron en los años 60 y 70 juicios a significados dirigentes del régimen nazi, lo que no impide a G. Sereny -2016, 114- calificar de farsa la desnazificación). Igualmente, el negacionismo es muy anterior al renacimiento actual de las extremas derechas: el revisionismo que dio lugar a la llamada polémica de los historiadores en Alemania data de los años 80.

En sentido contrario, no es posible olvidar que la exigencia de responsabilidades en países como Argentina y Chile, tras periodos dictatoriales igualmente represivos, ha cumplido en mucha mayor medida con la obligación de justicia, memoria y reparación, y, en consecuencia, con los parámetros universales de respeto a los derechos humanos. En la comparación España queda ciertamente malparada, con importantes tareas por abordar, tanto en el terreno de lo simbólico y lo político, como de manera más fundamental y grave, la de enterrar de forma digna a los miles de cuerpos sepultados en fosas comunes por toda la geografía española. S. Baby señala la influencia que los países latinoamericanos tuvieron en las políticas memorialistas españolas. La presencia de exiliados políticos argentinos, chilenos o uruguayos en la España de los años 70 y 80 contribuyó a la preocupación por los derechos humanos en su vertiente de atentado a la dignidad de las personas, más allá de las derivas ideológicas, mucho más atendidas hasta entonces. La amnistía como herramienta para la resolución de conflictos civiles y políticos iba dejando paso a la afirmación del principio universal de lucha contra la impunidad. Así, la exigencia de responsabilidades a quienes los vulneraban cobró actualidad; la evidente distancia existente entre la justicia impartida en Argentina o Chile (en este último caso, a instancias de un juez español, Baltasar Garzón, cuya iniciativa, por cierto, fue contrarrestada por el laborista Tony Blair, que prefirió devolver al dictador Augusto Pinochet a Chile) y la inexistente en relación con la dictadura española era demasiado grande para que pudiera ser obviada. Otra paradoja del caso español: de una transición supuestamente modélica que consagró la impunidad, España devenía también momentáneamente un modelo internacional de lucha contra esa misma impunidad. (S. Baby, 2025, 285-288).

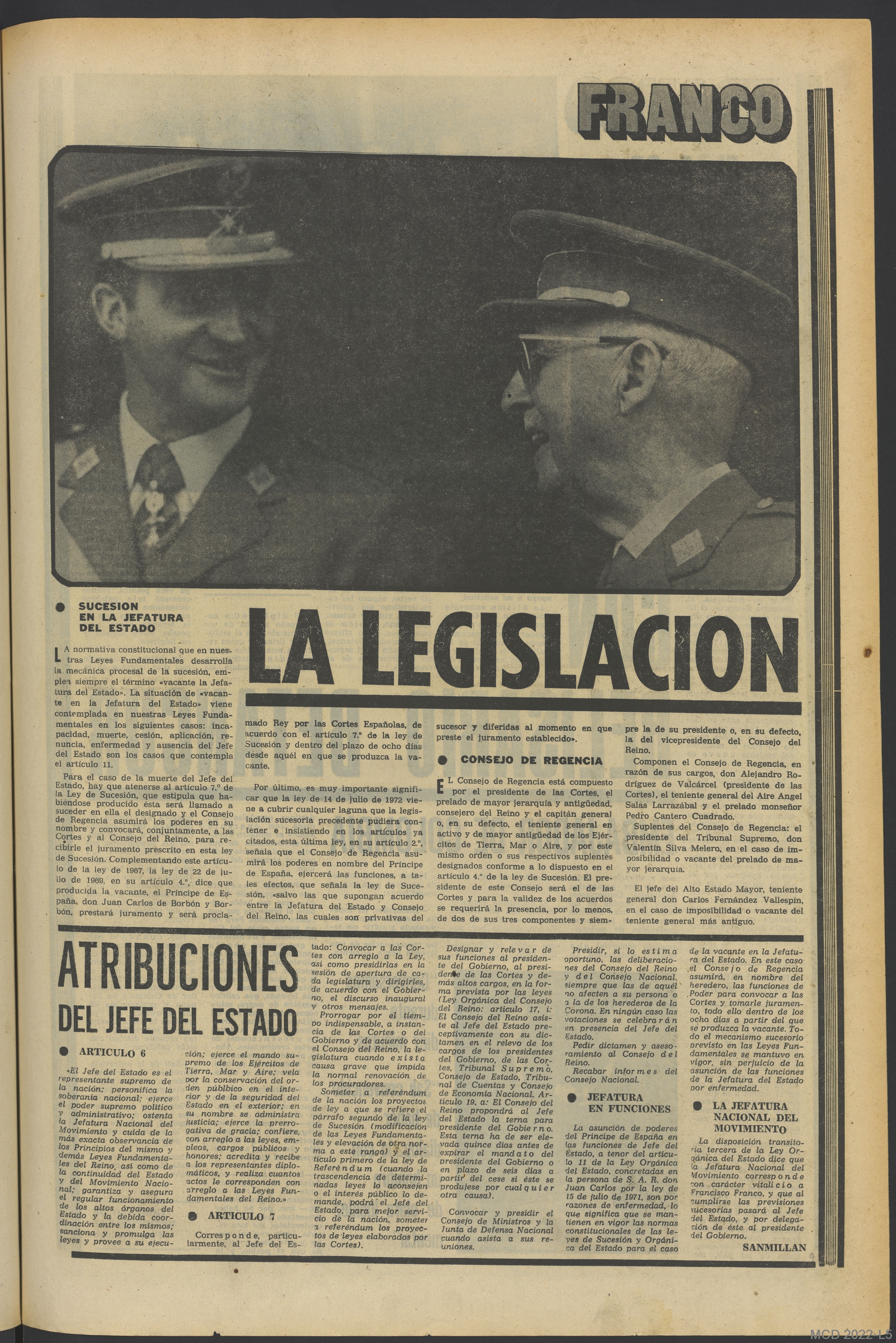

Pueblo 1975 11 20 La sucesión

El giro que las políticas de memoria experimentaron en España a partir del año 2000 enlaza con un contexto internacional que contempló en los años 90 y el cambio de siglo la irrupción de las víctimas como protagonistas de la historia, propiciando ese giro hacia el fin de la impunidad plasmado en la doctrina de la propia ONU. Esta situaba la justicia y el derecho internacional como bases fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática, de manera que ninguna ley de amnistía o perdón debería prevalecer. Esta es la tesitura en la que se enmarca la lucha por la memoria en la España de nuestros días; lastrada por el negacionismo de las derechas, inmunes a una revisión honesta de su pasado y del de todos, pero también mermada por la inclinación del Gobierno a una política de gestos y proclamas oportunistas y escasas de contenido. Con todo, también aquí la atribución de responsabilidades ha de ser notablemente asimétrica.

En conclusión, el 50 aniversario de la muerte de Franco debería ser una buena ocasión para reforzar las políticas de memoria de manera honesta y consistente. Historizar la memoria y memorizar la historia son ejercicios útiles para conseguir el objetivo: un mejor conocimiento del pasado combinado con la defensa de valores vinculados a la igualdad y a la defensa de los derechos humanos. No se trata de la expresión de beatíficos deseos, sino de una herramienta fundamental para prevenir los peligros que acechan otra vez en el horizonte. Ya no es solo que atisbemos la llegada de tiempos difíciles: Putin, Netanyahu, Trump y otros de su estirpe ya están aquí. Y en Gaza y en Ucrania estamos viendo lo que son capaces de hacer.

- Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1996.

- Paloma Aguilar, “La evocación de la guerra y del franquismo en la política, la cultura y la sociedad españolas”. En Santos Juliá (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo; Madrid, Taurus, 2006, pp. 279-317.

- Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alianza, 2008.

- Paloma Aguilar y Leigh Payne, El resurgir del pasado en España, Madrid, Taurus, 2018.

- Sophie Baby, ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria, Akal, Madrid, 2025.

- Alejandra Barahona, Paloma Aguilar y Carmen González Enríquez (eds), Las políticas hacia el pasado, Madrid, Istmo, 2002

- Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti, Feltrinelli, Milano, 2016.

- Alicia Gil Gil, La justicia de Transición en España: de la Amnistía a la memoria histórica, Barcelona, Atelier, 2009.

- Santos Juliá. “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición a la democracia”, Claves de Razón Práctica 129, enero 2003: 248-267.

- Santos Juliá. “El franquismo: historia y memoria”, Claves de Razón Práctica 159, enero-febrero 2006: 4-13.

- Santos Juliá (dir.). Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006. El artículo de S. Juliá en esta recopilación: “Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura”, pp. 27-78

- Enrique Moradiellos. “Uso y abuso de la historia: la Guerra Civil”, El País, 31/10/2005.

- Gitta Sereny, Dans l’ombre du Reich. Enquétes sur le traumatisme allemand (1938-2001), Plein Jour, Paris, 2016

Fuente → desmemoriados.org

No hay comentarios

Publicar un comentario