Aarón Suárez, graduado en Historia por la ULPGC, lleva tres años embarcado en una tesis sobre la aplicación de la polémica norma instaurada desde 1933 a 1970, que tuvo una especial incidencia en las Islas

De forma aproximada, fueron objeto de las dos leyes unas 6.700 personas en las islas; 1.000 entre 1953 y 1969 y 5.736 entre 1970 y 1985, cuando se dejó de aplicar en los tribunales de España. Si bien, Suárez aclara que "hay un vacío documental en el archivo" en las décadas de 1930 y 1940; además, el Tribunal especial de vagos y maleantes de Canarias se creó en 1953, por lo que en fechas anteriores no existen registros sobre los procesados.

Aaron Suárez, graduado en Historia por la ULPGC que investiga la Ley de Vagos y Maleantes en Canarias a través de una tesis doctoral. / LP/DLP.

Fue una ley pionera en el mundo, porque hasta entonces ninguna normativa tenía como fin neutralizar “estados de peligrosidad predelictuales”, es decir, conductas o comportamientos que podían cometer un delito. "La LVM recogía una variopinta casuística, desde la vagancia o la mendicidad a la embriaguez habitual. También apartados amplios y difusos, en los que afirmaba que podrían ser declarados en estado de peligrosidad aquellos que mostrasen una conducta reveladora de inclinación al delito”, enumera Suárez tal y como se recogía en el texto republicano. "Se juzgaban conductas, formas de vida, tendencias, hábitos o instintos, y no acciones", añade.

Liberal y colonial

Aunque se aplicó durante el franquismo, la Ley se promulga durante la Segunda República Española, en las postrimerías del denominado Bienio Reformista o Transformador, presidido por Manuel Azaña. En un escenario internacional de entreguerras que sufría las consecuencias de la Gran Depresión, la norma buscaba defender de forma extraordinaria al gobierno, principalmente contra el movimiento obrero.

"No fue una invención franquista, sino la culminación de un sistema de prevención de la delincuencia gestado en el liberalismo del XIX, ligado a la colonialidad, al control capitalista del cuerpo y el trabajo y a la búsqueda de soluciones a una serie de problemas urbanos, propios de las ciudades contemporáneas", explica Suárez. Como ejemplo, recuerda que tres años después de la aplicación de la LVM en España, el Gobierno General de la Guinea Española promulgó una Orden sobre vagos y maleantes destinados exclusivamente a los "indígenas no emancipados".

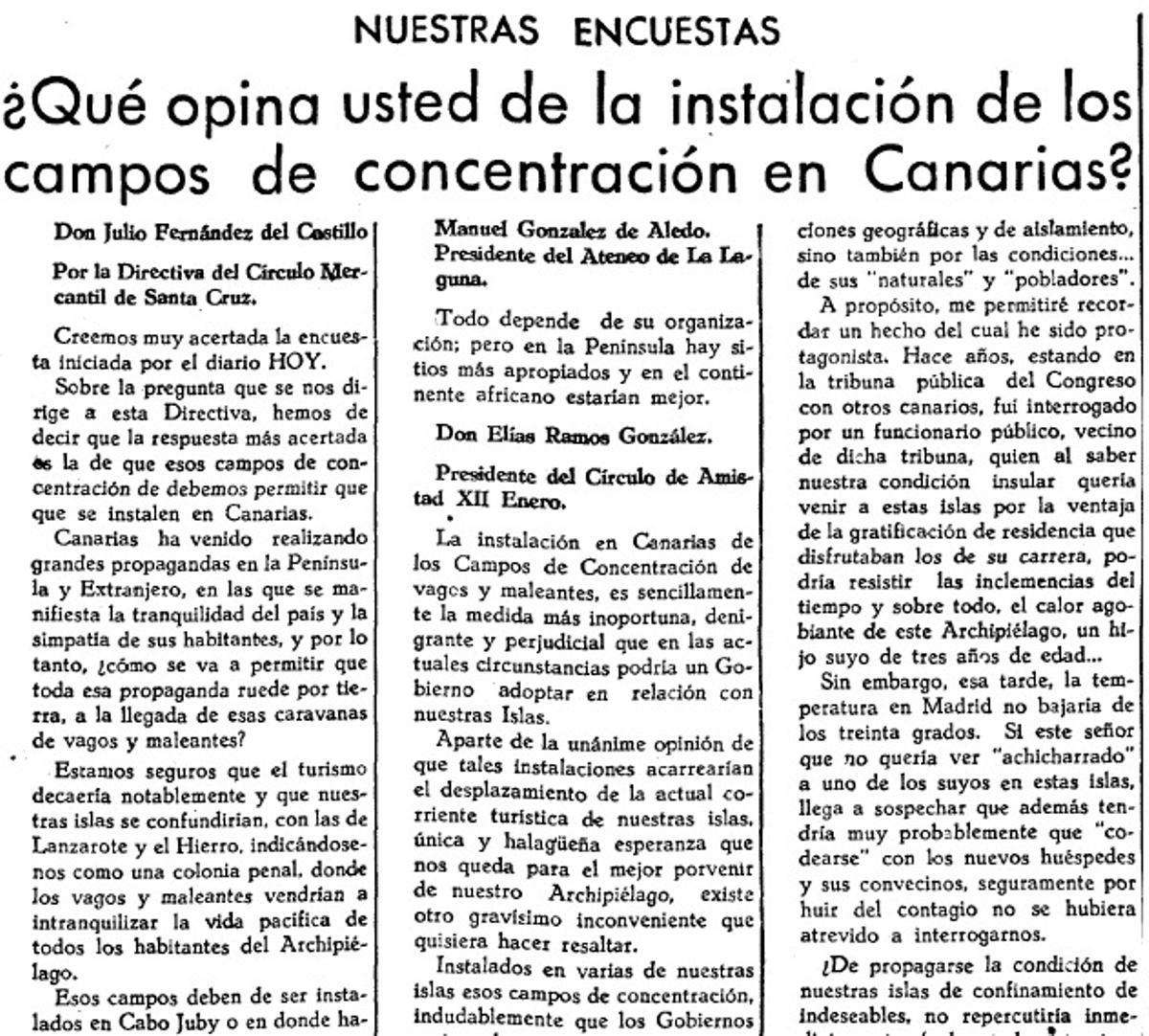

Diario republicano de Tenerife, 22 de marzo de 1934. / ULPGC.

Y también se volvió a concebir Canarias como un territorio de ocupación y de colonización penal. "En 1934, por ejemplo, hubo un intenso debate en el Archipiélago, fruto de una autorización hecha por la Dirección General de Prisiones de aquel entonces, para implantar dos campos de concentración para vagos y maleantes, uno en El Hierro y otro en Lanzarote", abunda Suárez.

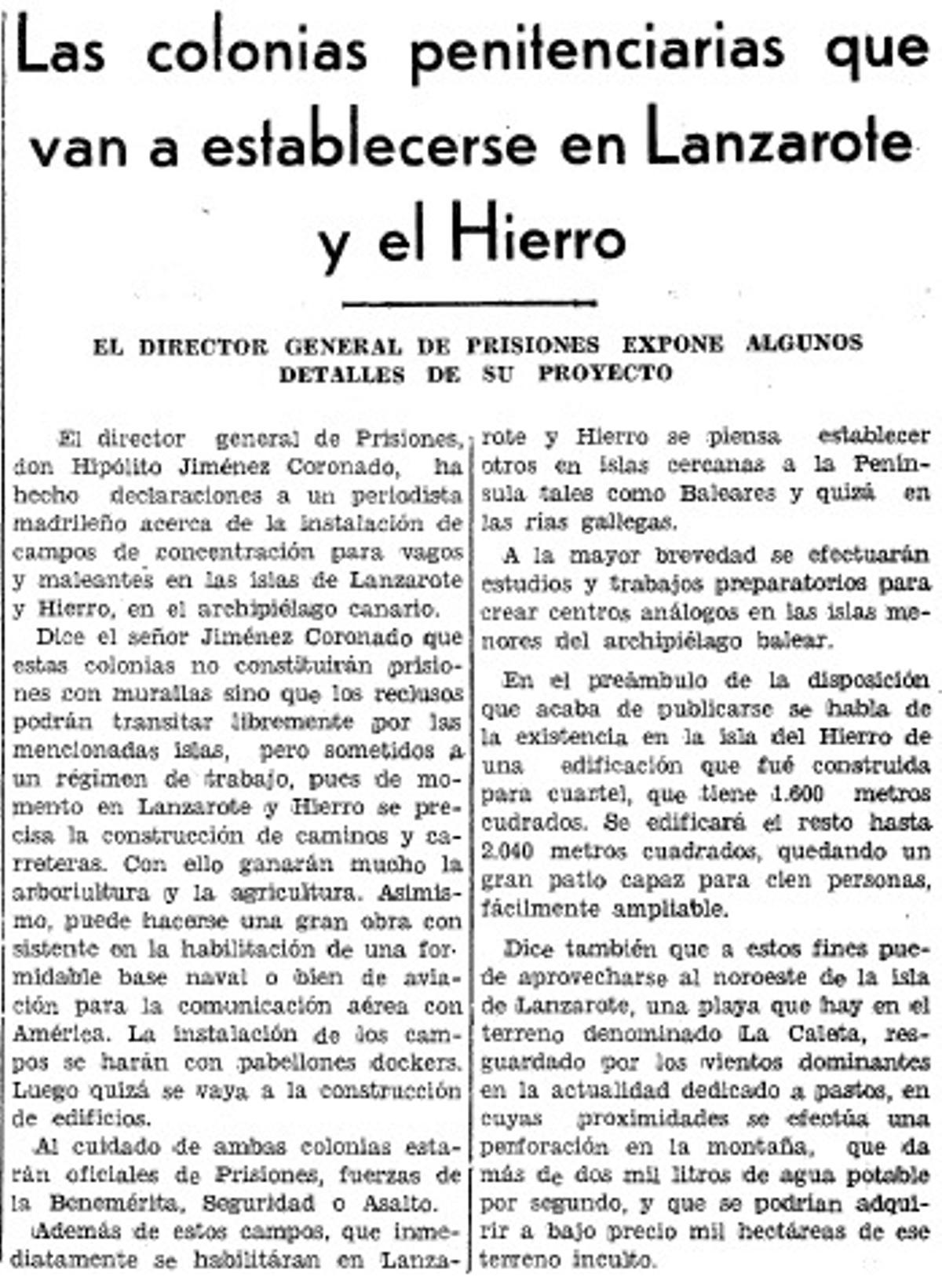

Diario de Las Palmas, 14 de marzo de 1934. / LP/DLP.

El anuncio suscitó el rechazo del Cabildo de Gran Canaria y Tenerife, que alegaban que oscurecía la imagen de las islas; mientras que la Corporación Insular de Lanzarote se alzó como uno de sus principales valedores al concebir los campos de concentración como una fuente de fuerza laboral para revitalizar el tejido productivo. En cualquier caso, nunca llegaron a construirse, principalmente, por las dificultades presupuestarias de la Segunda República; si bien, en el puerto de Barcelona llegaron a emplearse buques para el internamiento de los vagos y maleantes.

Los "sujetos peligrosos"

El documento ni siquiera definía lo que era "vago" o "maleante" y, era durante los procesos judiciales se discutía sobre la peligrosidad de cada caso. "Por ejemplo, en 1949 Domingo Teruel Carralero, que había sido juez de vagos y maleantes, publica un libro en el que define al vago como un negador de la comunidad nacional y espiritual, que atenta contra la concepción castrense de la vida laboriosa", cita Suárez.

El objetivo no era el castigo del procesado, sino tratarlos en espacios alternativos a las prisiones para transformarlos en sujetos "normales", "honrados" y "laboriosos", detalla Suárez. "Se pretendía prevenir y evitar la proliferación del delito no a escala social, sino como si de una enfermedad se tratase, a escala individual, a través de las medidas de seguridad", añade.

Entre los "sujetos peligrosos" para el orden social, económico o moral, tal y como se denominaba a los que eran juzgados en esos procesos, la característica principal era que pertenecían a las clases populares. En la dictadura franquista se incluyó a los homosexuales o a quienes llevasen a cabo actos caracterizados por su "insolencia" o "cinismo". Y ya en 1970, cuando se reactualizó bajo el nombre de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se adicionaron otros estados peligrosos, como el consumo de estupefacientes, la enfermedad mental o la rebeldía juvenil. No se derogó del ordenamiento jurídico español hasta 1995.

Las denuncias

Los jueces especiales de vagos y maleantes y los agentes adscritos al tribunal, desde la policía judicial a los médicos-forenses, eran los principales responsables para hacer cumplir dicha ley, pero los vecinos también jugaban un papel relevante en los procesos, con testimonios a favor o en contra de los procesados; aunque las denuncias principalmente provenían de agentes institucionales, también había denuncias entre familiares o matrimonios.

"Los documentos policiales de los expedientes incluyen relatos o narraciones sobre los procesados que transmitían una imagen perversa de estos, sumamente peligrosa para la comunidad", subraya Suárez. Entre los centenares de expedientes analizados, Suárez señala expedientes que ponían de manifiesto casos de violencia machista y que incluso permitirían contribuir al estudio de los procesos de dominación masculina de la época.

"Hay un uso nada desdeñable de la LVM por parte de mujeres que denunciaban a sus maridos por maltrato de obra y de palabra y por abandono familiar. Hay casos verdaderamente espeluznantes, de mujeres que estaban sometidas a una violencia multiforme por parte de sus maridos. Cuando suplicaban a los tribunales de vagos y maleantes su actuación para que los encerrasen, aparentemente, era la última opción que les quedaba", relata Suárez.

Tefía: no solo homosexuales

En 1954, se construyó en Fuerteventura la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, una de las singularidades de la aplicación de la LVM en Canarias que hacía efectiva la colonización penal, cerrada 11 años después. A menudo, el centro y la propia LVM se han estudiado bajo el marco de la fuerte represión a los homosexuales en España durante el franquismo; incluso ha sido objeto de una serie, basada en el libro Viaje al centro de la infamia, de Miguel Ángel Sosa.

"Más del 50% de los individuos declarados por los tribunales como sujetos peligrosos en Canarias, y que fueron enviados a este espacio, se debió a que el tribunal los consideró vagos y portadores de una conducta reveladora de inclinación al delito”, señala Suárez. Aunque reconoce el fuerte carácter homofóbico que tuvo la aplicación de la ley, las personas homosexuales no fueron los únicos "sujetos peligrosos" procesados por los tribunales en base a la LVM, sino que se incluyen en toda una amalgama de casos con un patrón común: pertenecían a clases populares.

"Antes que cualquier otra etiqueta, destacaría el fuerte componente aporofóbico que su aplicación tuvo en el Archipiélago, durante las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980" remarca Suárez. Además, considera que establecer una asociación estrecha entre la LVM y la homofobia franquista "puede alimentar la idea de que España ha superado ese pasado gracias a avances como el matrimonio igualitario, lo que puede ocultar continuidades actuales, como la discriminación hacia migrantes, trabajadoras sexuales o personas sin hogar, grupos que siguen siendo criminalizados bajo otras figuras legales".

"Si el imaginario social solo conecta la LVM con la homosexualidad, se dificulta enseñar su papel en la normalización de la exclusión social, algo relevante para entender problemas actuales como la ley mordaza y su concepción de la seguridad ciudadana o la persecución-estigmatización de la pobreza. Desde este punto de vista, habría que evitar la jerarquización del sufrimiento: no presentar a un grupo como más víctima que otro, sino mostrar cómo la ley articulaba múltiples opresiones", sustenta Suárez.

Ministerio de Ciencia

La tesis de Suárez también se enmarca dentro del Proyecto Generación de Conocimiento, que financia el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para fomentar la investigación. Concedido al Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC, en este caso impulsa la iniciativa Gobernar el peligro. Dispositivos de peligrosidad social, subjetividades peligrosas y resistencias biopolíticas durante el tardofranquismo y la Transición (Islas Canarias, 1960-1986).

En concreto, un equipo analizará fenómenos desarrollados entre 1960 y 1986, que remiten a una serie de transformaciones sociológicas y antropológicas en las Islas en torno a los usos del cuerpo, la sociabilidad o la imaginación política. Desde los cambios socioculturales más destacables de la década de 1960, como la reconfiguración de la juventud como sujeto histórico y político, a las resistencias al franquismo.

No hay comentarios

Publicar un comentario