La Voz de Asturias.

Este nacimiento independiente le conferirá un margen de maniobra desconocido para los regímenes anteriores. En primer lugar, el debilitamiento, tras la Primera Guerra Mundial, del dominio de Inglaterra y Francia sobre sus áreas de influencia, entre ellas España -sometida hasta el momento a un férreo control político y con la dependencia de los sectores oligárquicos- deja a la clase dominante española un margen de autonomía que aprovecha para impulsar el proyecto nacional encarnado en la dictadura de Primo de Rivera. Desde diciembre de 1922 a finales de 1930 la renta nacional en España tuvo crecimientos anuales que duplicaban la media del primer tercio de siglo y eran homologables con la de otros países europeos.

Este nacimiento independiente le conferirá un margen de maniobra desconocido para los regímenes anteriores. En primer lugar, el debilitamiento, tras la Primera Guerra Mundial, del dominio de Inglaterra y Francia sobre sus áreas de influencia, entre ellas España -sometida hasta el momento a un férreo control político y con la dependencia de los sectores oligárquicos- deja a la clase dominante española un margen de autonomía que aprovecha para impulsar el proyecto nacional encarnado en la dictadura de Primo de Rivera. Desde diciembre de 1922 a finales de 1930 la renta nacional en España tuvo crecimientos anuales que duplicaban la media del primer tercio de siglo y eran homologables con la de otros países europeos.

El 13 de

septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera daba

un golpe de Estado en Barcelona, comunicándolo al país a través de un

manifiesto. El golpe no encontró apenas resistencia y fue legitimado por el rey

Alfonso XIII al encargarle formar gobierno, instaurando así una dictadura militar

con mando único, aunque contaría con la asistencia de un directorio militar

entre 1923 y 1925. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

El

sector industrial experimentó un fuerte crecimiento, incluso por encima

del experimentado por la media nacional: progresó a una tasa del 5,5%

anual entra 1922 y 1930, a un ritmo similar al de otros países europeos.

La inversión bursátil en valores industriales se quintuplicó. Una

oligarquía financiera, que se había fortalecido -gracias a la

acumulación y concentración de capital producto de la neutralidad

durante la Primera Guerra Mundial- con claro predominio de los sectores

financieros ligados a los grandes bancos y la gran industria, se sentía

capaz de dar un salto en el desarrollo del capitalismo monopolista en

España. Pero la insuficiencia relativa del capital oligárquico hace del

Estado -absolutamente fundido con los intereses del gran capital

financiero- el principal impulsor desde arriba del desarrollo del

capitalismo monopolista de Estado. La política de inversiones de la

dictadura se dirigió a los sectores claves: industria básica productora

de bienes intermedios (siderurgia y metalurgia, cementos, química), y de

bienes de producción (construcción mecánica) e industria eléctrica.

1923 Alfonso-XIII con el Directorio Militar. (...). La dictadura de

Primo fue una solución autoritaria, influida por la llegada al poder de

Mussolini en Italia un año antes, y en general con el retroceso de las

democracias europeas en el período de entreguerras (unos años después Salazar

tomará el poder en Portugal proclamando el Estado Novo, otra dictadura militar

que perduraría en diferentes formas hasta 1974). (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

- Se planifica la construcción de 7.086 km de carreteras.

- Se duplica la red de ferrocarriles. Se crean las Confederaciones Hidrográficas para invertir en un plan de regularización de aguas, riegos y electrificación que pretende alcanzar a todo el país.

- Se impulsan la construcción de pantanos, la modernización de los puertos y la repoblación forestal.

- Se instaura un nuevo sistema de recaudación de impuestos.

- Y durante sus seis años de gobierno se construyen 5.000 escuelas, más que en las 4 décadas del régimen anterior.

El general Primo de Rivera, durante un discurso de 1926, ABC. (...). Las

primeras decisiones de la dictadura fueron la supresión de las libertades

constitucionales, la prohibición de los partidos políticos, la disolución de

las cortes y la persecución del anarquismo, condenado a la clandestinidad. El

régimen reprimió el catalanismo (prohibición de la bandera y del catalán en

público), extendió por toda España el Somatén, una especie de milicia

parapolicial conservadora, reorganizó la administración con un fuerte carácter

centralista, y creó un partido propio, la Unión Patriótica, con un lema

sencillo, religión, patria y monarquía. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

Camión de CAMPSA. (...) la

dictadura desarrolló una importante política intervencionista en lo económico.

Se crearon monopolios estatales (Telefónica, Iberia, Campsa), planificándose

multitud de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, lo

que favoreció el desarrollo de la siderurgia y de la cementera) y se

establecieron aranceles a las importaciones. En definitiva, una economía

fuertemente dirigida por el Estado. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

(...) El

directorio civil (1925-1930). Con el régimen consolidado, se sustituyó al

directorio militar por un Directorio Civil, integrado por civiles y militares.

El régimen trató de legitimarse y perpetuarse, introduciendo elementos

aparentemente democráticos, aunque en realidad no lo fueran (Asamblea Nacional

Consultiva, simulacro de elecciones, proyecto de nueva constitución). En

política social, se creó el Consejo nacional del Trabajo, una institución que

aspiraba a resolver los conflictos laborales entre la patronal y los

trabajadores. Primo trató de atraerse al socialismo más moderado representado

entonces por Largo Caballero, líder de la UGT, mientras que reprimió el

anarquismo y el comunismo. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

Bolsa de Madrid

en 1920. (...). La oposición al régimen fue

reorganizándose y creciendo con los años. Sus principales actores fueron:

nacionalistas catalanes y vascos (opuestos al centralismo) conservadores y

liberales (que aspiraban a la vuelta a la Constitución de 1876), republicanos,

muy activos contra la dictadura, los intelectuales (Unamuno, Valle Inclán,

Ortega, Blasco Ibáñez), el mundo estudiantil (Cierre Universidad de Madrid en

1929) las organizaciones obreras (CNT-FAI, UGT desde 1927), y hasta el propio

ejército (pronunciamiento militar "Sanjuanada" en 1926). Sin apoyos,

Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión al rey en el mes de enero de 1930,

exiliándose en París. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

Pero

que también aspira, en el plano político, a invertir las relaciones

semicoloniales entre España y las grandes potencias, ganando autonomía

para la defensa de los intereses nacionales. El grado de autonomía

alcanzado, y una política en defensa de la industria y la producción

nacional, enfrentada a los intereses del gran capital extranjero y que

impulse un capitalismo independiente y nacional, permite que el periodo

de Primo de Rivera constituya un impulso decisivo a la modernización y

desarrollo español. Los núcleos oligárquicos que -a excepción del sector

terrateniente, cuyos intereses son lesionados- habían prestado apoyo al

proyecto de Primo de Rivera, se plegarán a las presiones del

imperialismo, contribuyendo a la caída del régimen y mostrando la

incapacidad de la oligarquía para conducir consecuentemente un proyecto

independiente del imperialismo. Las fuerzas revolucionarias y

progresistas mantendrán su histórica ceguera ante la intervención

imperialista, colocando en primer y único lugar el combate a la

dictadura por su carácter reaccionario. Lo que les llevará a coludirse

con los furibundos ataques del imperialismo contra el régimen de Primo

de Rivera.

(...) El

hundimiento de la monarquía (1930-193). Tras el abandono de Primo, el rey

Alfonso XIII trató de volver a la normalidad constitucional con el nombramiento

del General Dámaso Berenguer, iniciando un breve y convulso período conocido

como por la prensa como la "Dictablanda" por la lentitud de los

cambios, su indefinición y la falta de capacidad de maniobra ante la crisis

económica y el clima político.. (...). Saber más... ¿Y esto… quién lo paga?

El

proyecto que representa Primo de Rivera no sólo chocó con los intereses

del sector más retrógrado de la oligarquía, sino sobre todo con los

intereses de las potencias imperialistas. El grado de autonomía y

desarrollo independiente que alcanzó España hacen saltar las alarmas en

los centros de poder imperialistas, que arrastraran a importantes

sectores económicos y políticos españoles, tanto los que habían

respaldado la dictadura como los que formaban desde un primer momento la

oposición- a una desenfrenada carrera de subversión para acabar, a

cualquier precio, con el régimen de Primo de Rivera. Esta reconducción

imperialista, junto a la incapacidad de reinstaurar el viejo sistema de

dominio de la Restauración en una España que se había transformado

cualitativamente, abrirá una grieta hacia un desarrollo incontrolado,

por donde se cuelan las aspiraciones de cambio de la sociedad española,

desembocando en la instauración de la Segunda República.

Proclamación de

la Republica en la Puerta de sol de Madrid (...) El rey, en un último intento a

la desesperada por enderezar la situación, nombró presidente al almirante

Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, estando

previstas las generales para el mes de mayo. Las elecciones del 12 de abril se

plantearon como un plebiscito entre monarquía y república, con una campaña muy

intensa. El sistema caciquil beneficiaba a los monárquicos en los pueblos, pero

en las ciudades no. El triunfo arrollador en las capitales de provincia de los

republicanos hizo estallar la alegría por toda España. El 14 de abril de 1931

se proclamaba la Segunda República Española y Alfonso XIII abandonaba el país,

rumbo a París, y después a Roma, donde abdicaría en 1941 en su hijo Juan. (...).

Saber más... ¿Y esto… quién lo paga? – Foto: Reddit.

__________________________________________________________________________

LECTURA RECOMENDADA.

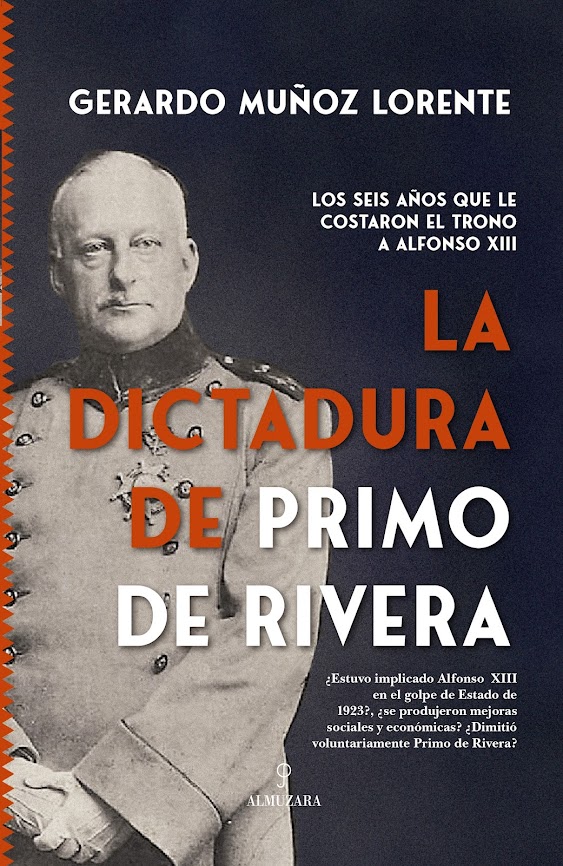

“La

dictadura de Primo de Rivera”. Editorial Almuzara. Libro de Gerardo

Muñoz Lorente, investigador y autor de casi un millar de artículos

históricos.

¿Estuvo

implicado Alfonso XIII en el golpe de Estado de 1923?, ¿se produjeron

mejoras sociales y económicas? ¿Dimitió voluntariamente Primo de Rivera?

Los seis años que abarca la dictadura de Miguel Primo de Rivera

(1923-1930) supone uno de los periodos de la historia de España menos

conocidos, quizás, porque no pocos historiadores la han calificado como

un paréntesis vacío dentro de la Restauración borbónica. Hoy sabemos

que, en absoluto, fue un hombre campechano sin ideología. Fue el

impulsor de una dictadura paternalista y un político astuto, con pocos

escrúpulos, que promovió un régimen nacionalista en la línea del resto

de las dictaduras europeas contemporáneas. (...). Seguir leyendo... Editorial Almuzara.

Fuente → elblogdeacebedo.blogspot.com

No hay comentarios

Publicar un comentario