La pandemia mundial de la COVID-19 ha coincidido con un aluvión

de inquietantes noticias sobre la monarquía española. Miles de familias

todavía muestran su dolor y duelo por la muerte de sus seres queridos,

mientras que los primeros efectos de la crisis económica empiezan a

hacerse evidentes en España. Y al mismo tiempo, los medios de

comunicación no cesan de recoger los negocios nada transparentes de Juan

Carlos I, antiguo jefe del estado y actual rey emérito, que ha

abandonado el país tras las investigaciones abiertas sobre supuestos

fondos en paraísos fiscales.

Como siempre, el presente es un lugar óptimo para reflexionar sobre

el pasado. Marca la agenda de los historiadores que, como parte de la

sociedad, se hacen preguntas sobre determinados problemas, preocupados

por el futuro que está por venir.

Ejemplo paradigmático de todo ello es el último libro de Paul Preston: Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días: corrupción, incompetencia política y división social

(editorial Debate). La obra, aparecida poco antes de la pandemia

mundial, no puede ser más oportuna, y quizá no ha recibido la atención

que merece.

Se trata de un libro imponente sobre la corrupción y el mal hacer

político desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días.

Adoptando una perspectiva política desde arriba, Preston analiza el

poder y su ejercicio durante casi siglo y medio de la historia de

España. La tesis central es, siguiendo las palabras de Antonio Machado

insertadas en el prefacio y escritas durante la guerra civil española,

que en “España lo mejor es el pueblo”, frente a una clase política que

generalmente no ha estado a la altura.

La Restauración como punto de inflexión

Tiene razón Preston al comenzar su análisis en los días de la Restauración (1874-1923). El régimen construido por Antonio Cánovas ha sido identificado por algunos historiadores conservadores como un

precedente de la democracia actual. Alaban el supuestamente tardío

liberalismo en España y la estabilidad política.

El análisis del periodo de Un pueblo traicionado deja en

evidencia estas aseveraciones: chanchullos, escándalos, pelotazos y

corrupción generalizada de una clase política a la que, a pesar de sus

pomposos discursos nacionales, poco parecía importarles la sociedad para

la que, desde luego, no gobernaban.

Es la época del caciquismo y de las corrupciones electorales, pero

también del enriquecimiento de buena parte de las élites en el contexto

de una difícil modernización del país.

Preston asume la tesis de historiadores como Francisco Romero

Salvadó, evidenciando que en la larga crisis de este sistema político,

la clase política (y el rey Alfonso XIII) apostaron por una solución

autoritaria para poner a salvo sus intereses e impedir la

democratización del sistema.

Alfonso XIII y Primo de Rivera, corrupción y caciquismo

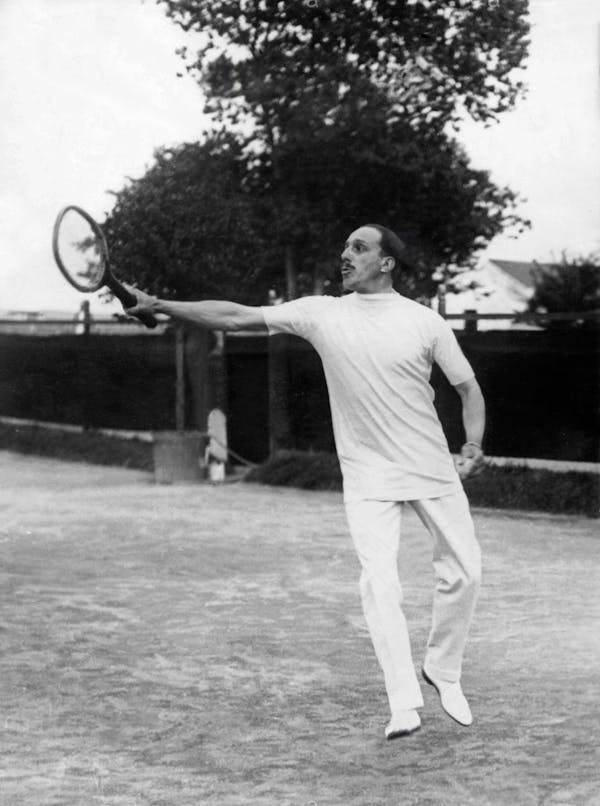

En este punto, causa sonrojo contemplar la despreocupación de Alfonso

XIII hacia su pueblo. Mientras que el sistema se descomponía, su pasión

por el ocio y los deportes (especialmente por los automóviles)

convivían con sus caprichosos manejos políticos.

También con sus sospechosos negocios (baste citar su relación con el Desastre de Annual de 1921), que le permitirían acumular una espectacular riqueza para cuando marche al exilo.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), instaurada mediante un golpe de estado con la aquiescencia

del rey en 1923, no supuso un cambio de rumbo, a pesar de las promesas

del general jerezano de acabar con el caciquismo.

Es este un periodo de grandes inversiones públicas y de cierta

bonanza económica lo que, en un marco de censura y de dictadura, dio pie

a una corrupción más que destacada. Como siempre ocurre, la falta de

transparencia y de independencia de los poderes públicos redunda en el

aumento espectacular de la corrupción y de la discrecionalidad política.

La promesa de la II República

Para Paul Preston la II República es un momento de cambio y de

renovación en la historia de España. El régimen de 1931 traza un

ambicioso programa político de reformas pendientes con el fin de

modernizar el país.

No obstante, este también es tiempo de incompetencias y de

corruptelas. De las primeras nos relata el historiador británico

algunas, revisando un periodo difícil y controvertido que tan bien

conoce. De las segundas también hay bastante en sus páginas: es

demoledora la reconstrucción que hace de la figura de Alejandro Lerroux,

el líder durante décadas del Partido Republicano Radical, presentado

como un auténtico campeón de la corrupción política y del lucro personal

y familiar.

Las consecuencias de la Guerra Civil

En la época de la guerra civil española, auténtica cesura en nuestra

historia, se produce un cierto viraje en la temática del libro.

Preocupado por las consecuencias humanas, económicas, sociales,

culturales y políticas de la guerra desencadenada por el golpe de estado

fallido de julio de 1936, Preston no se centra tanto en la corrupción,

sino en las terribles consecuencias que tendría la contienda para los

españoles.

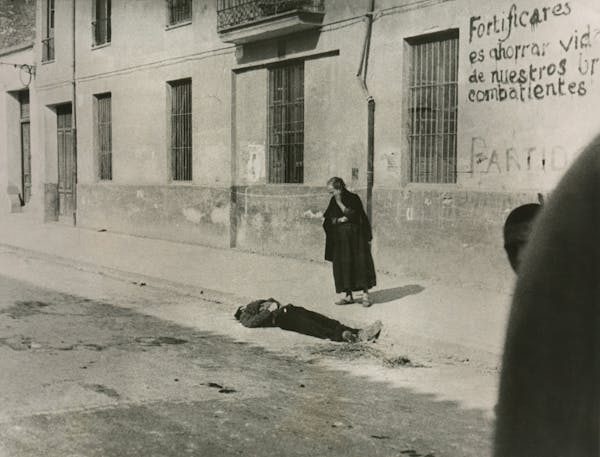

Una madre observa el cadáver de su hijo, muerto en uno de los enfrentamientos de la Guerra Civil / shutterstock.

Una madre observa el cadáver de su hijo, muerto en uno de los enfrentamientos de la Guerra Civil / shutterstock.

Su retrato del general Franco y de sus allegados, obsesionados desde

el principio por sus ambiciones de poder y enriquecimiento, conviven con

el sufrimiento de buena parte de la sociedad y con la destrucción de la

democracia en España.

El enriquecimiento de los Franco

Mención aparte merecen los negocios de Franco y de su esposa “Doña

Carmen”, un verdadero clan dispuesto al enriquecimiento con impunidad

absoluta, desde homenajes que escondían las sombras de la represión

(como el “regalo” del Pazo de Meirás), a visitas a joyerías de la esposa

del dictador que dejaba en la estacada por no pagar lo que retiraba,

pasando por la implicación en negocios de estraperlo (citar la venta de

café en el mercado negro, donado al pueblo español por el dictador

brasileño Getulio Vargas, con el que el general obtuvo unas ganancias de

7,5 millones de pesetas), y la constitución de empresas pantalla tras

las que estaba el “Caudillo” y su familia.

Pazo de Meiras, residencia veraniega de la familia Franco / Shutterstock.

Preston derrumba la imagen de Franco y de su círculo como persona

honesta y ajena al lujo o al lucro que durante años cinceló la

dictadura. Además, nos ofrece una descarnada imagen del poder, a medio

camino entre la denuncia y el esperpento de una clase política mediocre a

la que las dificultades de las clases bajas importaban realmente poco.

La dictadura, otro tipo de caciquismo

Esta forma de gestionar el poder y la persistencia de la corrupción

unen los años de posguerra y las décadas siguientes de la dictadura. Los

años del desarrollo y del crecimiento económico fueron enarbolados por

el franquismo para construir el mito del progreso y de la modernización.

El libro vuelve a cuestionarlos, dando buenas pruebas de cómo el

crecimiento económico español convivió con unos niveles de corrupción y

de enriquecimiento que fueron posibles, otra vez, por la existencia de

una dictadura. Y por supuesto, se evidencia otra de las ideas sostenidas

por Preston: Franco y su régimen hicieron de la corrupción un arma

implacable para generar adeptos y mantenerse en el poder. A costa, claro

está, de las dificultades de la mayoría de la población.

La corrupción durante la Transición

Los años de la transición son recogidos en el libro como un momento

clave en la historia de España. Preston reconoce la capacidad de los

políticos (y de la ciudadanía) por alcanzar un consenso para construir

una democracia fuerte y sólida que trajese la ansiada modernización al

país. No obstante, la corrupción continuó, si bien de manera muchísimo

más atenuada que durante la dictadura.

Ahora los escándalos (como los de los años del gobierno del PSOE de

finales de los 80 y primeros 90, como los del PP durante buena parte del

siglo actual) saltaban a una prensa libre y, a pesar de todas las

imperfecciones del sistema, eran juzgados por los tribunales.

No cabe duda que el nacionalismo ha sido, en todas sus variantes, un

pretexto perfecto para justificar la llegada al poder y su desempeño

caprichoso. Desde la Restauración a nuestros días los discursos

nacionales se convierten en verdaderos pretextos para justificar el

ejercicio del poder, actuando de auténtica pantalla que apela al “bien

del pueblo” pero que esconde los intereses más oscuros de parte de la

clase política. Es algo que no es privativo del nacionalismo español:

ahí está el ejemplo del nacionalismo catalán y de los Pujol, que Preston

también relata.

Democracia, polarización y monarquía

Un pueblo traicionado concluye con unas desgarradoras

páginas sobre la crisis de 2008 y sus consecuencias sociales. Aún así,

los escándalos derivados de la corrupción fueron moneda común en esos

años, utilizando los recursos públicos para fines políticos y el lucro

personal (caso ERE en el PSOE, casos Púnica y Gürtel en el PP, entre

otros). Y todo, en un ambiente de división y polarización política que

se aleja de las verdaderas necesidades de los ciudadanos, como los días

en los que vivimos también confirman.

Quizá premonitoriamente al momento actual, el último párrafo del

libro está dedicado a Juan Carlos de Borbón, quien para Preston ha

dejado de ser “un héroe nacional”. Está claro que es así, y que quedan

no pocas páginas por escribir sobre la corrupción y la incompetencia

política en el futuro.

Seguramente la historia de España no es distinta de la del resto de

países europeos. La corrupción y la mala gestión política forman parte

de la naturaleza del poder. Pero es evidente que la democracia (siempre a

perfeccionar) es la mejor herramienta que tenemos para controlar al

poder y asegurarnos que, realmente, mire por el bien público. Quizá esta

es la vía más segura para que ningún pueblo sea “traicionado” por sus

clases dirigentes. En tiempos de pandemia, no es una vacuna frente a

todo ello. Pero sí una buena y necesaria práctica de medicina

preventiva.

Fuente → theconversation.com

No hay comentarios

Publicar un comentario