Edelmira, 90 años; Honorio, 84 años; Fermina, 99 años; Cristino, 92

años; Benigno, 88 años; Saturnina, 89 años… Repaso los nombres de las

esquelas publicadas en los meses pasados. Muchos de ellos habrán

fallecido, víctimas del coronavirus, en residencias de ancianos. La

mayoría lejos del pueblo en el que nacieron, a años luz del mundo en el

que abrieron los ojos. Hay que recordar los nombres, las historias

personales. Las cifras de las estadísticas oficiales congelan la

realidad, la convierten en algo frío, abstracto, intangible. Los números

deshumanizan.

Nemesio, Gregoria, Lucina, Florentino, Petronila… Sus nombres vienen

de otra época, del calendario secular del santoral, del tiempo circular

de los campesinos, del mundo rural tradicional que desapareció ante sus

ojos. No hay nada mejor que vivir en un país democrático con una

historia aburrida, donde parezca que no ocurre nada excepcional. Ellos

no tuvieron esa suerte. Apenas nacer, al cumplir dos o tres años, ya

eran supervivientes de una tasa de mortalidad infantil altísima.

Vivieron dentro de sus familias la barbarie de la Guerra Civil, el

hambre y las privaciones de una larguísima posguerra, una dictadura que

parecía eterna y la quiebra irreparable de la emigración y el

desarraigo. Para muchos fue un tiempo de violencia, marginación y

asfixia; para otros la sombra incómoda que deja un pasado de complicidad

y asentimiento; para el resto, un ejercicio de supervivencia

silenciosa, la adaptación pasiva a las cosas que venían dadas, como si

fueran naturales.

Los ancianos que han fallecido durante la pandemia también han vivido

el tiempo vertiginoso de las grandes transformaciones económicas y

sociales, el asombro de la revolución tecnológica, los derechos sociales

del Estado de bienestar, la seguridad -por fin- de la cesta de la

compra y comodidades domésticas que jamás habrían soñado. Lo cierto es

que la historia de España no les ha dejado un respiro. Pero en los

libros que cuentan esa historia no aparecen sus nombres. Una generación

entera, una más, tragada por la tierra y la rueda de los siglos.

Tenemos que sentir sus muertes no porque se sacrificaran por sus

hijos y sus nietos sino, simple y llanamente, porque eran seres humanos.

Por la soledad y el desamparo que les han rodeado en sus últimos días,

por el dolor sin posibilidad de duelo de sus familiares. Pero un

historiador tiene que lamentar también la memoria perdida, el testimonio

borrado de sus vidas, el relato enmudecido de sus experiencias, una

materia prima -tan fértil como frágil- con la que también se hace la

historia. Los recuerdos, siempre parciales y subjetivos, son valiosos

como documentos históricos porque nos hablan no solo de lo que ocurrió

en el pasado sino, sobre todo, del sentido que tuvieron los hechos

históricos para las personas que los vivieron. Lo que pensaron,

sintieron y percibieron, a ras de suelo, los ciudadanos corrientes, las

voces bajas de la historia.

Me gustaría haber tenido la oportunidad de hablar con Amancia, con

Modesta o con Segunda. Grabar y transcribir sus historias de vida, leer

sus voces, escuchar sus silencios y miradas, salvar del olvido el río

insonoro de sus existencias. Especialmente con ellas. La experiencia de

años de trabajo con fuentes orales revela el valor especial de los

relatos femeninos. Las mujeres, en general, narran las cosas de una

manera más viva y directa, reelaboran menos los recuerdos que los

hombres, tienden menos a autojustificarse. Hay más riqueza en sus giros y

frases coloquiales, más verdad en las anécdotas que cuentan, más

temperatura emocional en lo que confiesan y en lo que callan, en la

expresión de sus gestos y sus manos.

Posguerra: mujeres recogen agua en una fuente hacia 1950 (foto: La Opinión de Málaga)

Posguerra: mujeres recogen agua en una fuente hacia 1950 (foto: La Opinión de Málaga)

La memoria del sufrimiento de la guerra, de la miseria y las

penalidades de la posguerra, del temor y la sujeción a la vida privada

durante el franquismo, es sobre todo una memoria femenina. Suya es

también, de las mujeres, la última memoria del universo rural, un tiempo

histórico del que solo nos quedan los vestigios materiales de una

especie en extinción. Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, las

mujeres españolas seguían siendo el cimiento vital de las familias

tradicionales. Invisibles, dependientes, reconocidas solo como madres y

esposas, subordinadas al dominio del hombre de la casa, educadas para

aceptar con resignación su papel marginal, sin un horizonte personal

propio. Y cuando los tiempos fueron otros, cuando llegó el cambio social

y cultural, los vientos de libertad y democracia y la posibilidad de

emancipación, para muchas mujeres, las que habían nacido antes de la

guerra, ya era demasiado tarde.

¿Cuánto hemos perdido, qué ignoramos, con la muerte de Avelina? ¿Qué

experiencias, que ya no conoceremos, conservaba Jacinta? ¿Cómo recordaba

su vida Rufina, a sus 93 años? Tantos nombres propios, tantas historias

perdidas. Como la de la abuela del poeta Joan Margarit: “Fue ella

quien me enseñó que el amor es/ claridad y dureza al mismo tiempo,/ que

sin coraje nadie puede amar./ No era literatura: no sabía leer”.

Las voces que no leen, que no escriben, también forman parte de la

historia. Todavía estamos a tiempo de aprender mucho de ellas. Solo hay

que pararse y escuchar.

(*) Entre sus libros más recientes destacan «Lejos del frente»

(Crítica, 2006), «Piedralén» (Marcial Pons, 2010) y «50 cosas que hay

que saber sobre historia de España», (Ariel). Junto a Julián Casanova es

autor de «Historia de España en el siglo xx» (2010) y «Breve historia

de España en el siglo xx», (Ariel, 2012)

Fuente: La Rioja, 5 de julio de 2020

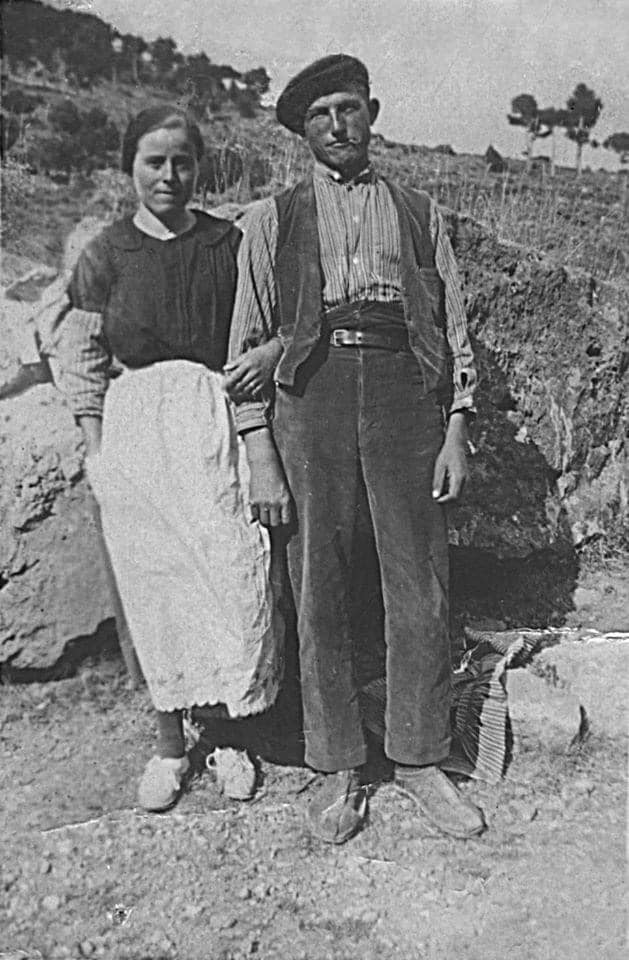

Portada: Familia de los Chocolateros de Casaseca de

las Chanas (Zamora) en la posguerra (foto cedida por Concha San

Francisco, publicada en el libro de VVAA, Nietas de la memoria, Madrid, Bala Perdida, 2020)

Ilustraciones: Conversación sobre la Historia

No hay comentarios

Publicar un comentario