Repasamos el movimiento de derribo de monumentos monárquicos tras la proclamación de la II República, que afectó de especial forma a las de Isabel II y Felipe III:

Y las estatuas cayeron: la iconoclastia popular tras la proclamación de la República / Luis de la Cruz :

Estos días asistimos al debate en torno de la iconoclastia desatada en el contexto del movimiento Black Lives Matter,

que se ha extendido ya a otras partes del mundo. El derribo,

sustitución o vandalización de monumentos públicos que, se entiende

desde un grupo de personas surfeando la cresta de la Historia, lanzan un

mensaje en el espacio público contrario a las manifestaciones de cada

tiempo y lugar, no nos hablan solo de los personajes erigidos en piedra

damnificados sino, más bien, de los ecos que traen al presente (y que se

construyen también desde el aquí y el ahora).

Son, en todo caso, manifestaciones que se han dado siempre y que hoy ejemplificaremos en la iconoclastia que se produjo tras la proclamación de la Segunda República en Madrid, para lo que nos valdremos de la prensa de la época y, sobre todo, del artículo Echar a la calle: el destronamiento simbólico de Alfonso XIII, de los historiadores Marie-Angèle Orobon y José Luis González Fernández.

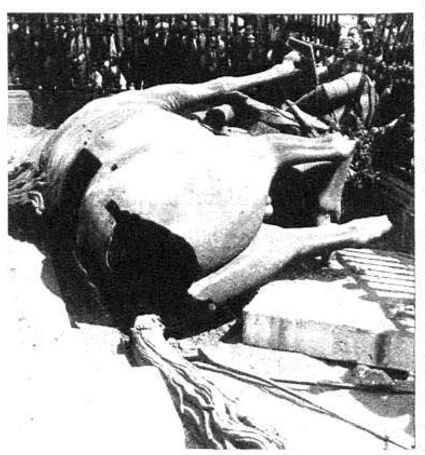

Restos de la estatua ecuestre de Felipe III derribada en la Plaza Mayor | Nuevo Mundo

Aunque las manifestaciones de celebración de la llegada de la

República fueron tranquilas y de aire festivo, los revolucionarios del

XIX, desde la Revolución Francesa, habían acostumbrado a practicar una

iconoclastia secular para escenificar el cambio de poderes y esto, de

nuevo, sucedió en 1931.

El derribo más señalado fue el de la reina Isabel II,

cuya estatua estaba en la plaza del mismo nombre, junto al Teatro Real.

La efigie fue derribada con cuerdas y arrastrada hasta la Puerta del

Sol, donde el bronce fue pasto de las llamas y, según la prensa del día

después, los trozos restantes salieron hacia nadie sabe dónde. En el

pedestal se colocó una bandera tricolor, un busto alegórico de la

república y un cartel que decía «Ciudadanos: Respetad los jardines de la

plaza de nuestros héroes Galán y García Hernández”. A estos se dedicó, como veremos, el nombre de muchas plazas y calles en toda España.

A pesar de lo espontáneo de los derribos, el rumor debía funcionar

como un eficacísimo mecanismo de transmisión de información en aquel

Madrid echado a la calle. Luis Rubio Chamorro,

que entonces tenía 13 años, contó que se dirigía al Instituto San

isidro cuando se encontró con un grupo de estudiantes: “¿Adónde vais? -A

la plaza de Ópera: hemos oído que van a derribar la estatua de Isabel

II y queremos verlo”. La actual estatua de Isabel II, que hoy sigue en

aquel lugar, es una réplica realizada en 1944.

Las estatuas de Isabel II ya habían sido derribadas y arrastradas durante la revolución de 1868. Lo mismo sucedió tras la Septembrina

con sus retratos en edificios oficiales que fueron, literalmente,

defendestrados, lo que de nuevo pasaría en 1931: en toda España se

arrojaron retratos y bustos reales por las ventanas de los

ayuntamientos. En Madrid no se defenestró a Alfonso XIII, por cierto.

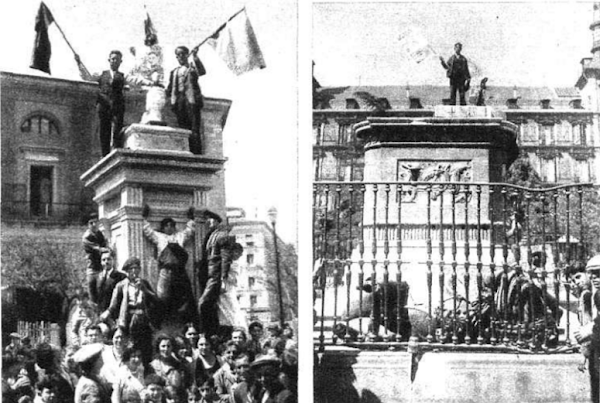

Otra estatua derribada al son de los jaleos populares fue la de Felipe III, en la Plaza Mayor. Tres hombres ocuparon el lugar del monarca derribado y hasta uno blandió su cetro mientras la gente los ovacionaba.

Se destruyeron escudos y otros símbolos de la monarquía o de la

dictadura de Primo de Rivera (su propia placa, en Madrid), pero también

se dio una sustitución activa de unos símbolos por otros.

Los retratos reales se cambiaron por alegorías tocadas de gorro frigio

de inspiración francesa y se cambiaron de forma popular los nombres de

muchas calles. Los capitanes Fermín Galán y García Hernández,

mártires republicanos de la fallida sublevación de Jaca, fueron algunos

de los que más reivindicaciones señaléticas acumularon, junto a los Pablo Iglesias, 14 de abril o Vicente Blasco Ibáñez.

En Madrid, grupos pertrechados de escaleras cambiaron el mismo día 14

diversos rótulos en el centro de la ciudad. La calle de los Reyes, por

ejemplo, se convirtió en la de Marcelino Domingo (luego sería del 14 de abril) y la de Alcalá alargó su nombre para pasar a ser de Alcalá Zamora.

A partir del día 15, con la República proclamada en todo el país y el pueblo festejando en la calle, se multiplicaron las escenificaciones de entierros públicos

de la monarquía y de las autoridades que habían dejado de serlo. Actos

simbólicos que subrayaban el quehacer carnavalesco y de inversión de

valores que se estaba dando en la calle y que conversan, en todos los

tiempos y lugares, con las violencias simbólicas y reales de los sujetos

colectivos.

Fuente → somosmalasana.eldiario.es

No hay comentarios

Publicar un comentario