“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han

alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La

guerra ha terminado”, decía el

último parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de

abril de 1939, con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de

Córdoba.

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española.

El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproximó a

las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión

desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana.

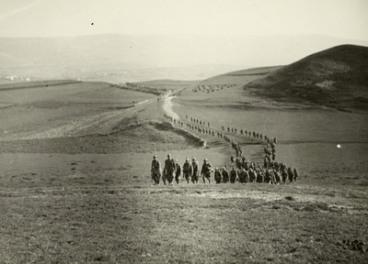

El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939

llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración.

A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de

270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos

años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de

muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron

ejecutadas entre 1939 y 1946.

Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya

investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa

historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en

cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y

en nuestros libros no es lo mismo que lo que la mayoría de los

ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de

la actual democracia pudieron leer en los libros de texto del

Bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra

Civil porque no hicieron Bachillerato o porque nadie les contó la guerra

en las asignaturas de Historia.

Setenta y cinco años después de su final, puede ser el momento de

recordar cinco cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber

sobre la Guerra Civil, pero nunca le enseñaron.

1. ¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?

En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones

habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas

irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes

factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o

no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para

contrarrestarlos.

La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase

se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de

la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor

peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones

sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado

gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar

demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la

educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que

no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.

La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante

deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente

con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a

favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso

conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe

de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental,

apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al

contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una

resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de

imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado,

división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido

una guerra civil.

Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras República

que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es

que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no

lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de

provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de

seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos

armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo. El Estado

republicano se tambaleó, el orden quebró y una revolución radical y

destructora se extendió como la lava de un volcán por las ciudades donde

la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares

pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus

enemigos políticos e ideológicos. Era julio de 1936 y así comenzó la

Guerra Civil española.

2. ¿Por qué la propaganda domina a la historia cuando se trata de la violencia?

Para los españoles, la guerra civil ha pasado a la historia, y al

recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por

la espantosa violencia que generó.

Los bandos que se enfrentaron en ella eran tan diferentes desde el

punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la

sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que

tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama

internacional tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma,

la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una

victoria asociada desde ese momento a los asesinatos y atrocidades que

se extendían entonces por casi todos los países de Europa.

La apelación a la violencia y al exterminio del contrario fueron

además valores duraderos en la dictadura que se levantó sobre la Guerra

Civil y que iba a prolongarse durante casi cuatro décadas. Por eso, la

sociedad que salió del franquismo y la que creció con la democracia

mostró índices tan elevados de indiferencia hacia la causa de las

víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y sigue sin haber acuerdo

fácil en esa cuestión, porque todas las complejas y bien trabadas

explicaciones de los historiadores quedan reducidas a quién mató más y

con mayor alevosía. En ese tema, todavía hoy, la propaganda, con sus

habituales tópicos y mitos, suele sustituir al análisis histórico.

3. ¿Cómo se vio y se ve la Guerra Civil española en el exterior?

Pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la Guerra Civil

española debe medirse también por su impacto internacional, por el

interés y la movilización que provocó en otros países. En el escenario

internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la

irrupción del comunismo y de fascismo, España era, hasta julio de 1936,

una país marginal, secundario. Todo cambió, sin embargo, a partir de la

sublevación militar de ese mes. En unas pocas semanas, el conflicto

español recién iniciado se situó en el centro de las preocupaciones de

las principales potencias, dividió profundamente a la opinión pública,

generó pasiones y España pasó a ser el símbolo de los combates entre

fascismo, democracia y comunismo.

Lo que era en su origen un conflicto entre ciudadanos de un mismo

país derivó muy pronto en una guerra con actores internacionales. La

situación internacional era en ese momento my poco propicia para la

República, y para una paz negociada, y eso marcó de forma decisiva la

duración, curso y desenlace de la guerra civil española. La Depresión

había alimentado el extremismo y minado la fe en el liberalismo y la

democracia. Además, la subida al poder de Hitler y los nazis en Alemania

y la política de rearme emprendida por los principales países europeos

desde comienzos de esa década crearon un clima de incertidumbre y crisis

que redujo la seguridad internacional.

Los mejores expertos sobre la financiación de la guerra y su dimensión internacional

han destacado el desequilibrio a favor de la causa franquista de

suministros de material bélico, pero también de asistencia logística,

diplomática y financiera. Al margen de las interpretaciones canónicas de

un lado o de otro, esos historiadores subrayan la trascendencia de la

intervención extranjera en el curso y desenlace de la guerra. La

intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista y la

retracción, en el mejor de los casos, de las democracias occidentales

condicionaron de forma muy importante, si no decisiva, la evolución y

duración del conflicto y su resultado final.

Pero a España no sólo llegaron armas y material de guerra. Llegaron

también muchos voluntarios extranjeros, reclutados y organizados en las Brigadas Internacionales por la Internacional Comunista,

que percibió muy claramente el impacto de la Guerra Civil española en

el mundo y el deseo de muchos antifascistas de participar en esa lucha.

Frente a la intervención soviética y a las Brigadas Internacionales, los

nazis y fascistas incrementaron el apoyo material al ejército de Franco

y enviaron asimismo miles de militares profesionales y combatientes voluntarios.

La guerra no era sólo un asunto interno español. Se internacionalizó y

con ello ganó en brutalidad y destrucción. Porque el territorio español

se convirtió en campo de pruebas del nuevo armamento que estaba

desarrollándose en esos años de rearme, previos a una gran guerra que se

anunciaba.

4. ¿Por qué se movilizaron tantos extranjeros en la guerra española?

Dentro de esa guerra internacional en suelo español hubo varias y

diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado

cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su

lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes

concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el

catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la

patria y de la nación, y una guerra de ideas que estaban entonces en

pugna en el escenario internacional. En la guerra civil española

cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y

trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización,

dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las

democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo. Por eso tanta

gente de diferentes países, obreros, intelectuales y escritores, se

sintió emocionalmente comprometida con el conflicto.

5. ¿Por qué ganó Franco la guerra?

Los militares sublevados en julio de 1936 ganaron la guerra porque

tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder

económico, estaban más unidos que el bando republicano y los vientos

internacionales soplaban a su favor. Después de la Primera Guerra

Mundial y del triunfo de la revolución en Rusia, ninguna guerra civil

podía ser ya sólo “interna”. Cuando empezó la Guerra Civil española, los

poderes democráticos estaban intentando a toda costa “apaciguar” a los

fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien

realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró,

por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a

unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa

situación internacional tan favorable a sus intereses.

La victoria incondicional de las tropas del general Francisco Franco,

el 1 de abril de 1939, inauguró la última de las dictaduras que se

establecieron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura

de Franco, como la de Hitler, Mussolini u otros dictadores derechistas

de esos años, se apoyó en el rechazo de amplios sectores de la sociedad a

la democracia liberal y a la revolución, quienes pedían a cambio una

solución autoritaria que mantuviera el orden y fortaleciera al Estado.

Setenta y cinco años después, pocos creen ya que el objetivo del

historiador es presentar a sus lectores “la verdad sin mancha ni

pintura”, o que el pasado existe independiente de la mente de los

individuos y lo que tiene que hacer el historiador, en consecuencia, es

representarlo de forma objetiva. Que los hechos de la historia nunca nos

llegan a nosotros en estado “puro” es algo que popularizó Edward H.

Carr hace ya muchos años y había sido ya dicho por los historiadores

norteamericanos de la “New History” a comienzos del siglo XX. Pero

asumiendo que la verdad absoluta es inalcanzable, la función del

historiador debería ser todavía, en palabras de François Bedarida, “la

de descubrir modestamente las verdades, aunque sean parciales y

precarias, descifrando parcialmente en toda su riqueza los mitos y las

memorias”. Y algunas verdades relativas y bastantes certezas tenemos ya

sobre la Guerra Civil, después de tantos intentos por reconstruir

aquellos hechos y las vidas de los que los presenciaron, y por ampliar

el foco, las fuentes y las técnicas de interpretación.

Además de difundir el horror que la guerra y la dictadura generaron y

de reparar a las víctimas durante tanto tiempo olvidadas, hay que

convertir a los archivos, museos y a la educación en las escuelas y

universidades en los tres ejes básicos de la política pública de la memoria.

Más allá del recuerdo testimonial y del drama de los que sufrieron la

violencia, las generaciones futuras conocerán la historia por los

libros, documentos y el material fotográfico y audiovisual que seamos

capaces de preservar y legarles. Archivos, erudición, análisis, debates y

buenas divulgaciones de los conocimientos. Eso es lo que necesitamos

para seguir construyendo las partes del pasado que todavía quedan por

rescatar. La propaganda y la opinión son otra cosa.

Julián Casanova es autor de España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (Crítica) blogs.elpais.com

Fuente → redpublicablog.wordpress.com

No hay comentarios

Publicar un comentario